| PRÜFUNGSTEIL / PRÜFUNGSART | PRÜFUNGSPHASE | DATUM |

| Abschlussprüfung | Sommer 2026 | 28.04.2026 / 29.04.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2026 | Juni / Juli 2026 |

| Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | 24.11.2026 / 25.11.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | Januar 2027 |

| Abschlussprüfung | Sommer 2027 | 27.04.2027 / 28.04.2027 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2027 | Juni / Juli 2027 |

In der Ausbildung für Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung schreibst Du neben Deiner Abschlussprüfung auch eine Zwischenprüfung. Die Zwischenprüfung findet in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres in diesen Prüfungsbereichen statt:

Das Ergebnis geht nicht in die Abschlussnote Deiner Ausbildung ein. Die Zwischenprüfung dient nur dazu, Deinen Wissensstand zu überprüfen.

Die Abschlussprüfung findet am Ende Deiner Ausbildung statt und besteht aus insgesamt vier Prüfungsbereichen. Drei davon werden schriftlich geprüft. Diese drei schriftlichen Prüfungsbereiche heißen:

Die schriftliche Abschlussprüfung findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Der vierte Prüfungsbereich ist die mündliche Prüfung – das Fallbezogene Fachgespräch. Die mündliche Prüfung findet einige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt. Den genauen Termin erfährst Du rechtzeitig von Deiner IHK. Mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung ist Deine Ausbildung dann beendet.

| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSBEREICH | BEARBEITUNGSZEIT | GEWICHTUNG |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Leistungserstellung in Spedition und Logistik | 180 Minuten | 25 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 90 Minuten | 25 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Wirtschafts- und Sozialkunde | 90 Minuten | 25 % |

| Mündliche Abschlussprüfung | Fallbezogenes Fachgespräch | 30 Minuten + 20 Minuten Vorbereitungszeit | 25 % |

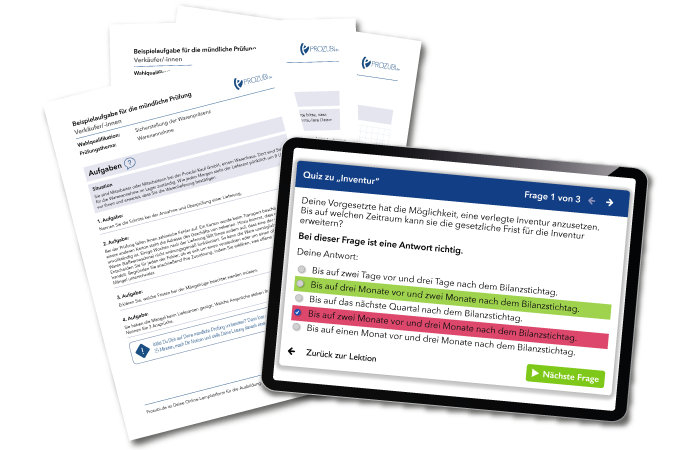

Starte jetzt mit Prozubi, um Dich perfekt auf Deine Abschlussprüfung vorzubereiten. In unseren Lernvideos zeigen wir Dir die Themen Deiner Ausbildung. Mit den Übungsaufgaben nach jedem Video kannst Du überprüfen, ob Du alles verstanden hast. Erfahrene Ausbildungsexperten helfen Dir in unserem Expertenchat in Sekundenschnelle weiter, wenn Du mal eine Frage hast.

Für Dich prüfen wir laufend die neuesten IHK-Abschlussprüfungen und erstellen alle unsere Lerninhalte streng nach den Vorgaben des IHK-Prüfungskatalogs.

Und wir sind nicht nur für die Prüfungsvorbereitung geeignet, mit uns kannst Du Dich auch auf den Unterricht und Klausuren in der Berufsschule vorbereiten. Ganz egal, ob Du zu Hause mit dem Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone lernen möchtest. Mit Prozubi hast Du Deine Lerninhalte immer dabei! Im Web und in der Prozubi-App.

Verkehrsträgervergleich

Distributionspolitik

Möglichkeiten der Güterbeförderung

Verkehrsmittel

Schifffahrt und Schiffstypen

See- und Binnenschifffahrt

Unterschied See- und Binnenschiffe

Linienverkehr

Überblick Schiffstypen

Containerschiffe (Spezialschiffe 1)

Ro-Ro-Schiffe (Spezialschiffe 2)

Massengutschiffe

Welches Schiff für welche Güter?

Flurförderfahrzeuge und Förderhilfsmittel

Voraussetzungen, um einen Gabelstapler zu führen

Sichtprüfung bei Gabelstaplern

Funktionsprüfung bei Gabelstaplern

Anbaugeräte 1

Anbaugeräte 2

Anbaugeräte 3

Welches Anbaugerät für welche Güter?

Packmittel

Überblick Packmittel

Einweg- und Mehrwegpackmittel im Vergleich

Packmittel aus Holz

Kennzeichnung von Packmitteln aus Holz nach IPPC-Standard

Packmittel aus Papier, Pappe und Karton

Was ist Wellpappe?

Ein-, zwei- und dreiwellige Wellpappe

Packmittel aus Kunststoff und Metall

Paletten

Die Europalette

Die Eurogitterboxpalette

Stapelmöglichkeiten auf Europaletten

Vorteile von Verbundstapelung und linearer Stapelung

Sicherungsmaßnahmen auf Europaletten

Stretchen und Schrumpfen

Der Palettentausch (Poolsystem)

Tauschfähigkeit von Paletten

Weitere Paletten und ihre Merkmale

Container

Welche Containertypen gibt es? (Teil 1)

Welche Containertypen gibt es? (Teil 2)

Binnencontainer und Standardcontainer

Binnencontainer und Wechselbehälter

CSC-Zulassungsplakette

Containerkennzeichnung (Teil 1)

Containerkennzeichnung (Teil 2)

Grundsätze beim Beladen von Containern

Container-Check vor dem Beladen

Container-Check nach dem Beladen

Eignung von Containern für den multimodalen Transport

Frachtraumbedarf und Gewicht von Gütern berechnen

Der Spielzeugtransport

Wie groß ist unser Container?

Was passt hintereinander und nebeneinander in den Container?

Was passt übereinander in den Container?

Was passt insgesamt in den Container?

Welche Nutzlast hat der Container?

Wie viele Container brauchen wir?

Welche Stellfläche benötigen die Container?

Wareneingangskontrolle

Wareneingang

Praxisbeispiel Wareneingangskontrolle

Wareneingang: Rechtliche Vorschriften

Warenlagerung

Aufgaben der Lagerhaltung

Lagergrundsätze

Warenpflege und Warenkontrolle

Technische Hilfsmittel im Lager

Lagertechniken

Bodenlagerung

Statische und dynamische Regallagerung

FIFO-Verfahren

LIFO-Verfahren

Welche Regalarten gibt es?

Das Fachbodenregal

Das Palettenregal

Das Kragarmregal

Das Wabenregal

Das Verschieberegal

Das Umlaufregal

Das Durchlaufregal

Festplatzsystem und Freiplatzsystem

Bestandskontrolle

Soll- und Istbestand

Bestandskontrolle

Bestandsdifferenzen

Eine Liste für Bestandskontrollen erstellen

Bestandsüberwachung

Die Bestandskontrolle

Darstellung und Auswertung von Lagerstatistiken

Renner-Penner-Listen

Inventur

Grundlagen der Inventur

Inventurverfahren

Vorbereitung einer Inventur

Durchführung einer Inventur

Inventurdifferenzen

Berechnung von Inventurdifferenzen

Lagerbestandsgrößen

Mindestbestand

Meldebestand

Meldebestand berechnen

Höchstbestand

Höchstbestand berechnen

Marketing

Marktforschung

Konkurrenzbeobachtung

Public Relations und Sales Promotion

Marketinginstrumente

Produktpolitik

Preispolitik

Distributionspolitik

Kommunikationspolitik

Preisauszeichnung und Preisangabenverordnung

Visual Merchandising

Verkaufsförderung

Sortimentspolitik

Sortimentsaufbau und Sortimentspyramide

Sortimentsstruktur: Sortimentsbreite und Sortimentstiefe

Sortimentsstruktur: Kern-, Rand- und Saisonsortiment

Markenartikel, Herstellermarken und Handelsmarken

Kontrolle des Warenangebots

Sortimentsbereinigung

Sortimentserweiterung und Diversifikation

Ergänzungsartikel und Zusatzartikel

Kommunikationspolitik

Aufgaben und Ziele von Werbung

Grundsätze der Werbung

Arten der Werbung

Zielgruppen von Werbung

Werbemittel und Werbeträger

Werbeaktionen und Events

Werbeplan

Werbebudget

Werbeagenturen

Werbeerfolgskontrolle

Wettbewerbsrecht: Das UWG

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen

Demografischer Wandel

Absatz- und Umsatzentwicklung: Beschreibung

Absatz- und Umsatzentwicklung: Ursachen

Kommunikation mit Kunden

Überblick Kommunikation mit Kunden

Verbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation

Kommunikation mit schwierigen Kunden

Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)

Beruflich Telefonieren

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen

Verkaufsgespräche

Anforderungen des Kunden an das Verkaufspersonal

Phasen des Verkaufsgespräches

Gesprächstechniken für das Verkaufsgespräch

Fragetechniken zur Bedarfsermittlung

Kaufmotive

Kundentypen

Grundsätze der Warenvorlage

Verkaufsargumente

Preisnennung mit der Sandwich-Methode

Verhalten bei Kundeneinwänden

Ergänzungsartikel und Zusatzartikel

Abschluss des Verkaufsgespräches

Teamarbeit

Voraussetzungen erfolgreicher Teamarbeit

Vor- und Nachteile von Teamarbeit

Regeln für die Teamarbeit

Planung und Vorbereitung von Teamsitzungen

Kommunikation

Kommunikationsmöglichkeiten Teil 1

Kommunikationsmöglichkeiten Teil 2

Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)

Protokollführung

Aufgaben bei einer Moderation

Moderationstechnik "Kartenabfrage"

Feedbackregeln für den Feedbackgeber

Feedbackregeln für den Feedbacknehmer

Kommunikationssysteme

Intranet

Internet

Email schreiben

Beruflich Telefonieren

Präsentationen

Was ist eine Präsentation?

Vorbereitung einer Präsentation

Präsentationstechniken

Präsentationsmedien

Gestaltung einer Präsentation

Durchführung einer Präsentation

Bewertung einer Präsentation

Kommunikationsstörungen und Konflikte

Konflikte und Konfliktursachen

Konfliktlösung

Konfliktgespräch

Konfliktvermeidung

Bürowirtschaftliche Abläufe

Selbstmanagement

Bedeutung von Terminen

Effektives Zeitmanagement

Arbeitsabläufe verbessern

Grundlagen der Textverarbeitung

Obligatorische Befehle

Format von Absätzen

Rahmen und Schattierung

Nummerierung und Aufzählung

Formatierung von Spalten

Suchen und Ersetzen, Abbildungsbeschriftung, Kopf- und Fußzeile

Formatieren von Zeichen und Sonderzeichen

Kommentare und Überarbeitungsfunktion

Texterfassung, Copy & Paste und AutoText

Grafische Elemente einfügen und bearbeiten

Seite einrichten

Seitenumbruch, Seitenzahlen und Fußnoten

Vordrucke und Formulare

Geschäftsbriefe (u.a. DIN5008, HGB §37a, §125a)

DIN 5008 bei Tabellen

Praxisbeispiele der Textverarbeitung

Der Serienbrief

Das Werbeblatt

Hausmitteilung erstellen

Hausmitteilung erstellen (Formulierung)

Formular Bildungsurlaub anpassen

Wareneingangsmeldung gestalten

Tabellen anpassen

Formular Vollmachten anpassen

Anmeldeformular anpassen

Angebot erstellen

Ein Online-Formular erstellen

Mängelrüge formulieren

Word-Dokumente optimieren

Grundlagen der Tabellenverarbeitung

Excel Basics

Grundlegende Befehle (ANZAHL, ANZAHL2, HEUTE)

Grundlegende Befehle: STUNDE, MINUTE, MONAT, JAHR, TAGE360

Funktionen für Berechnungen: MITTELWERT, ODER, UND, RANG, AUFRUNDEN, ABRUNDEN

Mit verschiedenen Diagrammtypen arbeiten

Funktionen für Berechnungen ZÄHLENWENN SUMME SUMMEWENN WENN MAX

Grundlegende Befehle: RUNDEN, SVERWEIS und Dollar-Zeichen

Eine verschachtelte WENN-Funktion durchführen

DIN 5008 bei Tabellen

Praxisbeispiele der Tabellenverarbeitung

Personalkosten kalkulieren

Statistische Daten aufbereiten

Statistische Daten im Liniendiagramm darstellen

ABC-Analyse durchführen

Preise kalkulieren

Eine Bezugskalkulation durchführen

Datenschutz und Datensicherheit

Grundlagen des Datenschutzes

Der Datenschutzbeauftragte

Datenschutz bei Mitarbeiterdaten

Datenschutz bei Kundendaten

Datensicherheit

Datensicherung und Datenpflege

Datensicherung / Backup

Datenpflege

Kommissioniermethoden

Überblick Kommissioniermethoden

Auftragsorientierte serielle Kommissionierung

Auftragsorientierte parallele Kommissionierung

Serienorientierte parallele Kommissionierung

Vorteile der Kommissioniermethoden

Kommissioniermethoden im Vergleich

Kommissioniermethoden erkennen Teil 1

Kommissioniermethoden erkennen Teil 2

Wann nehme ich welche Kommissioniermethode?

Vor- und Nachteile von Übergabestellen

Kommissionierverfahren

Die beleghafte Kommissionierung

Die beleglose Kommissionierung

Vorteile und Nachteile der beleglosen Kommissionierung

Pick-by-Scan / Pick-by-Barcode

Pick-by-Light / Put-to-light

Pick-by-Voice

Pick-by-Vision

Kommissionierzeit und Kommissionierleistung

Bestandteile Kommissionierzeit

Kommissionierzeit berechnen

Wegzeit und Verteilzeit verkürzen

Kommissionierstrategien & Wegestrategien

Wegestrategien beim Kommissionieren

Rundgangstrategie

Stichgangstrategie

Kommissionierfehler

Häufige Kommissionierfehler

Ursachen von Kommissionierfehlern

Folgen von Kommissionierfehlern

Durchschnittliche Fehlerquote bei der Kommissionierung berechnen

Fehlerquote bei der Kommissionierung senken

Entnahme und Abgabe der Ware beim Kommissionieren

Entnahme der Ware beim Kommissionieren

Vor- und Nachteile der automatischen Entnahme

Abgabe der Ware beim Kommissionieren

Statische und dynamische Bereitstellung

Gründe für Güterausgänge

Statische Bereitstellung: Mann-zur-Ware

Dynamische Bereitstellung: Ware-zum-Mann

Vorteile statischer und dynamischer Bereitstellung

Ergebnis- und Abgrenzungsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung

Betriebsergebnis, neutrales Ergebnis und Gesamtergebnis

Ergebnistabelle

Abgrenzungsrechnung in der Ergebnistabelle

Externes und internes Rechnungswesen

Erträge und Leistungen

Neutrale Erträge

Aufwendungen und Kosten

Kalkulatorische Kosten

Neutrale Aufwendungen

Einnahmen und Ausgaben

Ergebnisauswirkungen

Kostenartenrechnung

Kostenarten

Gesetz der Massenproduktion (Fixkostendegression)

Kostenstellenrechnung

Handlungskostensatz

Kostenträgerrechnung

Ist- und Normalkostenrechnung

Kostenträgerrechnung in der Industrie

Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerblatt

Kennzahlen des Controllings

Rentabilität

Umsatzrentabilität

Eigenkapitalrentabilität

Gesamtkapitalrentabilität

Produktivität

Rentabilitätskennzahlen: Mitarbeiterproduktivität

Rentabilitätskennzahlen: Umsatz pro Kunde

Flächenrentabilität

Liquidität 1., 2. und 3. Grades

Cashflow

Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitragsrechnung 1: Der Stückdeckungsbeitrag

Deckungsbeitragsrechnung 2: Der Gesamtdeckungsbeitrag

Break-Even-Analyse

Preisbildung

Preisuntergrenzen in der Preisverhandlung

Preisnachlässe - Rabatte, Preisreduzierung, Couponing

Break-Even-Point

Überblick Rechnungswesen

Aufgabenbereiche des Rechnungswesens

Externes und internes Rechnungswesen

Buchführung, Bücher und Belege

Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle buchen: Grund- und Hauptbuch

Nebenbücher

Belegarten

Vorbereitung, Buchung und Ablage von Belegen

Aufbewahrungsfristen

Kontenrahmen und Kontenplan

Gliederung des Kontenrahmens

Der Kontenrahmen bei Prozubi

Kontenplan des betrachteten Betriebs

Buchungssätze und Konten

Warm-up: Grundlagen der Buchführung

Bilden von Buchungssätzen I: Der einfache Buchungssatz

Bilden von Buchungssätzen II: Der zusammengesetzte Buchungssatz

Beispiele von Eröffnungsbuchungen

Buchen auf T-Konten

Buchen auf T-Konten I: Grundlagen

Buchen auf T-Konten II: Das Prinzip der doppelten Buchführung

Buchen auf T-Konten III: Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto

Bestands- und Erfolgskonten

Kontenhierarchie

Bestandskonten I

Bestandskonten II

Erfolgskonten I

Erfolgskonten II

Buchen auf Warenkonten

Buchen auf Warenkonten 1: Wareneinkauf

Buchen auf Warenkonten 2: Warenverkauf

Buchen auf Warenkonten 3: Kontenabschluss

Zahlungsvorgänge bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsarten bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Eingangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Ausgangsrechnungen

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Systematik der Umsatzsteuer

Buchen von Bestands- und Erfolgsvorgängen

Einkauf von Material und Handelswaren

Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Handelswaren

Geleistete Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

Buchen von Miete und Leasing

Buchung von Kreditgeschäften

Buchung von Rücksendungen und Nachlässen (Verkauf)

Private Vorgänge (Einlagen und Entnahmen)

Bestandsveränderungen

Forderungsausfälle

Anlage- und Wirtschaftsgüter in der Buchhaltung

Beschaffung von Anlagen

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Gewinn

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Verlust

Inzahlunggabe gebrauchter Anlagen

Abschreibung von Anlagegütern - Was ist das?

Abschreibung von Anlagegütern - Wie geht das?

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Inventar und Bilanz

Das Inventar I: Anlage- und Umlaufvermögen

Das Inventar II: Schulden und Eigenkapital

Vom Inventar zur Bilanz

Bilanz - Bedeutung und Aufbau

Bilanz - Berechnung des Eigenkapitals

Auswertung der Bilanz 1

Auswertung der Bilanz 2

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Jahresabschluss: Auswertung der GuV

Wareneinsatz (ermitteln)

Warenrohgewinn (ermitteln)

Statistiken erstellen

Absatz- und Umsatzstatistik

Personalstatistik

Kundenstatistik

Ziele und Kennzahlen von Unternehmen

Ziele von Unternehmen

Zielbeziehungen und Zielkonflikte

Formal- und Sachziele

Gewinnerzielung

Wirtschaftlichkeit

Rentabilität

Produktivität

Aufbau- und Ablauforganisation

Aufbauorganisation

Leitungssysteme und ihre Organigramme

Ablauforganisation

Konjunkturelle Entwicklungen

Konjunkturphasen

Indikatoren für Konjunkturphasen

Rechtsformen

Überblick Rechtsformen

Merkmale von Rechtsformen

Einzelunternehmung / Einzelunternehmen

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Kommanditgesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

GmbH & Co. KG

Aktiengesellschaft (AG)

Gewinnverteilung einer Personengesellschaft berechnen

Gewinnverteilung einer GmbH berechnen

Wann passt welche Rechtsform?

Genossenschaft

Handelsrechtliche Rahmenbedingungen

Natürliche und juristische Personen

Handelsregister: Inhalt und Aufbau

Handelsregister: Zweck und Eintragungen

Kaufmannseigenschaft: Istkaufmann, Kannkaufmann, Formkaufmann

Firma und Firmenarten

Firmengrundsätze

Geschäftsführung und Vertretung

Prokura

Handlungsvollmachten

Marktformen

Wirtschaftsstufen (Sektoren)

Einfacher Wirtschaftskreislauf

Der erweiterte Wirtschaftskreislauf

Der Markt und seine Funktionen

Was beeinflusst das Angebot?

Was beeinflusst die Nachfrage?

Marktpreisbildung

Der "vollkommene Markt"

Marktpreisfunktionen

Marktformen: Monopol, Oligopol, Polypol

Kooperation und Konzentration

Kooperationen von Unternehmen

Horizontale Kooperationen

Vertikale Kooperationen

Konzernbildung und Fusion

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Möglichkeiten des Verbraucherschutzes

Kapitalbeschaffung und Kreditsicherung

Grundlagen des Kapitalbedarfs

Finanzierungsarten

Leasing

Kreditarten

Kreditsicherung

Abzahlen eines Kredites

Skonto: Überblick

Skonto: Lohnt sich ein Kontokorrentkredit?

Skonto: Effektiver Jahreszinssatz

Personalwirtschaft

Arbeitsstelle und Stellenbeschreibung

Stellenausschreibung

Auswahlverfahren für Bewerbungen

Belehrung, Ermahnung und Abmahnung

Personalplanung

Personalbeschaffung

Personaleinsatzplanung

Personalentwicklung

Beurteilungssysteme

Praxisübung: Gehaltsabrechnung I

Praxisübung: Gehaltsabrechnung II

Personalkosten

Personalpapiere

Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag und Vergütung

Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte

Der Berufsausbildungsvertrag: Pflichten für Betriebe und Auszubildende

Ausbildungsvergütung

Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte

Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner

Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Das Nachweisgesetz (Arbeitsvertrag)

Personalpapiere

Lohn und Gehalt: Grundlagen

Lohn und Gehalt: Brutto und Netto

Grundlagen des Arbeitsrechts

Berufsbildungsgesetz

Ausbildungsordnung

Jugendarbeitsschutzgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Der besondere Kündigungsschutz

Mutterschutzgesetz

Elternzeit

Elterngeld

Arbeitszeitgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Betriebsvereinbarung

Personalentwicklung

Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Beschäftigten

Betriebsrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Betriebsversammlung

Tarifvertragsrecht und Arbeitskampf

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Zustandekommen von Tarifverträgen

Bedeutung von Tarifverträgen

Arten von Tarifverträgen

Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen

Organisation der sozialen Sicherung

Die gesetzliche Sozialversicherung

Die Krankenversicherung

Die Arbeitslosenversicherung

Die Unfallversicherung

Die Rentenversicherung

Die Pflegeversicherung

Entgeltfortzahlungsgesetz

Möglichkeiten betrieblicher Fortbildung und Umschulung

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Verhalten bei Arbeitsunfällen

Brandschutz

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 1

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 2

Umweltschutz

Grundlagen des Umweltschutzes

Verpackungsgesetz

Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Umwelt- und Recyclingzeichen

Energieeinsparung im Unternehmen

Ressourcenschonung

Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck

Einkaufsplanung

Warenbeschaffung, Warenbereitstellung und Warenabsatz

Bedarfsermittlung und Bedarfsmeldung

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)

Bestellmenge

Bestellzeitpunkt

Bestellung von Waren

Beschaffungsrisiko

Bezugsquellen

Möglichkeiten für die Bezugsquellenermittlung

Preisplanung

Eigenfertigung oder Fremdbezug

Anfrage und Angebot

Anfrage

Angebot

Angebotsvergleich

Bestellung und Terminüberwachung

Rechnungen

Die Rechnung

Rechnungsprüfung

Grundlagen der Kalkulation

Das Kalkulationsschema

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 1

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 2

Rechnen mit vermehrtem Grundwert in Kalkulationen

Richtiges Runden in Kalkulationsaufgaben

Die Vorwärtskalkulation

Vorwärtskalkulation: Überblick

Vorwärtskalkulation: Die Bezugskalkulation

Vorwärtskalkulation: Die Verkaufskalkulation

Die Rückwärtskalkulation

Rückwärtskalkulation: Überblick

Rückwärtskalkulation: Beispielaufgabe

Die Differenzkalkulation

Differenzkalkulation: Überblick

Differenzkalkulation: Beispielaufgabe

Differenzkalkulation: Die Nachkalkulation

Verkürzte Kalkulationsverfahren

Der Kalkulationszuschlag

Der Kalkulationsfaktor

Die Handelsspanne

Der Kalkulationsabschlag

Rechtsgrundlagen für den Abschluss von Kaufverträgen

Rechtsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Ausnahmen von der Zustimmungspflicht

Natürliche und juristische Personen

Besitz und Eigentum

Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte

Wirksamkeit von Willenserklärungen

Abgabe von Willenserklärungen

Arten von Rechtsgeschäften

Formvorschriften für Rechtsgeschäfte

Nichtigkeit von Rechtsgeschäften

Anfechtung von Willenserklärungen

Anfechtungsgründe

Vertragsarten

Kaufvertrag

Mietvertrag

Leasingvertrag

Pachtvertrag

Dienst- und Werkvertrag

Darlehensvertrag

Verträge abschließen

Vertragsfreiheit

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Inhalt eines Kaufvertrages

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Erfüllung und Störung von Verträgen

Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft

Eigentumsvorbehalt

Schlechtleistung

Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)

Annahmeverzug (Nicht-Rechtzeitig-Annahme)

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Mahnverfahren

Überblick: Gewährleistung, Garantie und Kulanz

Gewährleistung

Garantie

Kulanz

Produkthaftung

Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist

Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn

Beschwerde, Reklamation und Umtausch

Umgang mit Beschwerden und Reklamationen

Wann ist eine Ware mangelhaft?

Wann ist eine Reklamation berechtigt?

Welche Rechte hat ein Kunde bei mangelhafter Ware?

Garantie

Umtausch und Kulanz

Lagerkennzahlen

Durchschnittlicher Lagerbestand

Durchschnittlichen Lagerbestand berechnen

Umschlagshäufigkeit

Durchschnittliche Lagerdauer

Lagerzinssatz

Lagerzinsen

Maßnahmen zur Verbesserung der Lagerkennzahlen

Eigenlagerung oder Fremdlagerung?

Ursachen und Auswirkungen von Lagerkosten

| Lernfeld 1 | Im Lernfeld „Die Berufsausbildung mitgestalten“ lernst Du die rechtlichen Rahmenbedingungen und Regelungen Deiner Ausbildung und Deines Ausbildungsvertrags kennen. Du erfährst, was es mit dem dualen System der Ausbildung auf sich hat und welche Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung Dir zur Verfügung stehen. Außerdem lernst Du unterschiedliche Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken kennen und erfährst, wie Du Konflikte vermeiden und gegebenenfalls lösen kannst. |

| Lernfeld 2 | Im Lernfeld „Im Speditionsbetrieb mitarbeiten“ erfährst Du alles über Aufbauorganisationen, Rechtsformen und Ziele von Unternehmen. Du lernst, was Tarifverhandlungen sind, worauf Du bei Arbeits- und Tarifverträgen achten musst und welche Arten von Vollmachten es gibt. Außerdem eignest Du Dir Wissen im Bereich Personalwesen an – von der Entgeltabrechnung über Stellenbeschreibungen und Personalbeurteilungen bis hin zu Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung. Du erfährst zudem, welche Möglichkeiten der sozialen Sicherung und privaten Vorsorge bestehen, was die Einkommenssteuer ist und was bei der Sozialgesetzgebung – insbesondere beim Mutterschutz und Kündigungsschutz – zu beachten ist. |

| Lernfeld 3 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse dokumentieren und Zahlungsvorgänge bearbeiten“ erfährst Du, was die Inventur, das Inventar und die Bilanz sind. Du lernst, wie Du Belege erfasst und Geschäftsvorfälle als Bestands- und Erfolgsbuchungen mit Hilfe des Kontenrahmens korrekt verbuchst. Auch Abschreibungen, Umsatzsteuerbuchungen und Korrekturen werden behandelt. Außerdem lernst Du, wie Du Konten abschließt sowie Gewinn- und Verlustkonto und Schlussbilanz aufstellst. |

| Lernfeld 4 | Im Lernfeld „Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterkraftverkehr bearbeiten“ erfährst Du, was Verkehrsträger sind, welche Merkmale sie aufweisen und wie Du sie richtig auswählst. Du lernst außerdem, was kombinierte Verkehre sind und was das Güterkraftverkehrsgesetz regelt. Du lernst, wie Du Angebote erstellst, Frachtaufträge bearbeitest und Risiken absicherst, Begleitpapiere und Genehmigungen erstellst, Aufträge abrechnest und deren Erfolg analysierst. Auch die Einholung und der Vergleich von Angeboten sowie Make-or-Buy-Entscheidungen gehören dazu. Darüber hinaus lernst Du, wie Du mit Vertragsstörungen umgehst, welche Vorschriften bei Gefahrguttransporten gelten, wie Haftungsverhältnisse im Güterkraftverkehr aussehen und was Du über das Carnet TIR wissen musst. |

| Lernfeld 5 | Im Lernfeld „Speditionsaufträge im Sammelgut- und Systemverkehr bearbeiten“ lernst Du die Vorteile des Sammelgut- und Systemverkehrs sowie von KEP-Diensten kennen. Du erfährst, welche Möglichkeiten zur Sendungsverfolgung und Risikoabsicherung es gibt und wie Haftungsfragen geregelt sind. Zudem lernst Du, wie Du Auftragsabläufe prüfst, bei Abweichungen reagierst und im Falle eines Zahlungsverzugs das kaufmännische Mahnverfahren einsetzt. Auch die Preisgestaltung sowie erste Einblicke in relevante Kennzahlen zur Erfolgsermittlung sind Bestandteile dieses Lernfelds. |

| Lernfeld 6 | Im Lernfeld „Frachtaufträge eines weiteren Verkehrsträgers bearbeiten“ lernst Du alles über Transportketten, Frachtrecht, Frachtpapiere, Haftungsregelungen sowie Gefahrgutkennzeichnungen und -dokumente. Außerdem erfährst Du, wie Du Angebote einholst und vergleichst, Frachtverträge abschließt und mit Abwicklungshindernissen umgehst. |

| Lernfeld 7 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern“ lernst Du die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung kennen. Du erfährst, was Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger- und Vollkostenrechnungen unterscheidet. Der mehrstufige Betriebsabrechnungsbogen und seine Anwendung werden ebenso behandelt wie die Ermittlung von Betriebserfolg, Wirtschaftlichkeit und wichtigen Kennzahlen wie dem Cashflow. Außerdem lernst Du die ein- und mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung sowie die Break-Even-Analyse kennen. |

| Lernfeld 8 | Im Lernfeld „Betriebliche Beschaffungsvorgänge planen, steuern und kontrollieren“ lernst Du, wie Du eine Bedarfsermittlung, Beschaffungsplanung, Bezugsquellenermittlung und Angebotsvergleiche durchführst. Du erfährst, wie Du den Finanzierungsbedarf berechnest und welche Finanzierungsarten es gibt. Auch der Abschluss von Kaufverträgen sowie der Umgang mit Lieferverzug und Mängeln werden behandelt. Du lernst zudem, welche Belege beim Wareneingang zu prüfen sind und welche Informations- und Kommunikationstechniken Du im betrieblichen Alltag einsetzen kannst. |

| Lernfeld 9 | Im Lernfeld „Lagerleistungen anbieten und organisieren“ lernst Du, wie Du den Lagerbedarf Deiner Kundinnen und Kunden berechnest und welche Rolle Lagerstandort, -art, -technik, -verwaltung und -organisation spielen. Du erfährst, wie Du Lagerkosten und Wirtschaftlichkeit analysierst, Lagerbestände überwachst und Lagerbewegungen dokumentierst. Auch Lagerrisiken sowie verschiedene Förder- und Hilfsmittel werden thematisiert. |

| Lernfeld 10 | Im Lernfeld „Exportaufträge bearbeiten“ erfährst Du alles über globale Transportmöglichkeiten, Incoterms, rechtliche Rahmenbedingungen des Außenhandels und notwendige Begleitdokumente. Du lernst, wie Transport- und Zahlungsrisiken abgesichert werden, wie Du Aufträge überwachst, abrechnest und den Erfolg misst. |

| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Importaufträge bearbeiten“ erfährst Du, was Du über Einfuhrabfertigung und Einfuhrabgaben wissen musst. Du lernst die Grundlagen des Zoll- und Steuerrechts, die relevanten Zolldokumente sowie das Zollaufschubverfahren kennen. Auch Englischkenntnisse für die Dokumentenbearbeitung und Korrespondenz sind Bestandteil dieses Lernfelds. |

| Lernfeld 12 | Im Lernfeld „Beschaffungslogistik anbieten und organisieren“ erfährst Du, wie Du ein Logistikkonzept erstellst und einen Logistikvertrag abschließt. Du lernst die Teilsysteme der Logistik, das Mittelwertverfahren sowie Arbeits- und Kooperationstechniken kennen. Zudem erfährst Du, wie Du optimale Bestellmengen und Bestellzeitpunkte berechnest, das Just-in-Time-Verfahren anwendest und eine ABC-Analyse durchführst. |

| Lernfeld 13 | Im Lernfeld „Distributionslogistik anbieten und organisieren“ lernst Du die Prozesse der Kommissionierung, Versandbereitstellung und Verteilung von Gütern. Du erfährst, wie Du Tourenpläne und Pflichthefte erstellst sowie einfache Logistikkennzahlen – wie Lagerreichweite, durchschnittlicher Lagerbestand oder Produktivität – berechnest und bewertest. Auch die Bedeutung von Verbrauchsfolgeprinzipien wie FIFO und LIFO wird vermittelt. |

| Lernfeld 14 | Im Lernfeld „Marketingmaßnahmen entwickeln und durchführen“ lernst Du, wie Du Marktforschung betreibst, Marktanalysen erstellst und diese für Produkt- und Kommunikationspolitik nutzt. Du erfährst, wie Du eine kundenbezogene ABC-Analyse durchführst und welche Bedeutung ein gutes Qualitätsmanagement hat. Auch Präsentationsmedien, Verhandlungsführung und Gesprächstechniken gehören zum Lernfeld. |

| Lernfeld 15 | Im Lernfeld „Speditionelle und logistische Geschäftsprozesse an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausrichten“ erfährst Du, wie nationale, europäische und globale Entwicklungen – z. B. in Verkehrsinfrastruktur, Geld-, Fiskal- und Arbeitsmarktpolitik – Einfluss auf Dein Unternehmen nehmen. Du lernst, welche Währungsrisiken bestehen, wie Kooperationen und Zusammenschlüsse gestaltet werden und wie Umweltkonzepte betriebsintern umgesetzt werden können. |

Lasse dich jetzt persönlich beraten:

Rufe uns an unter 04131 60 66 233 oder: