| PRÜFUNGSTEIL / PRÜFUNGSART | PRÜFUNGSPHASE | DATUM |

| Abschlussprüfung | Sommer 2026 | 28.04.2026 / 29.04.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2026 | Juni / Juli 2026 |

| Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | 24.11.2026 / 25.11.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | Januar 2027 |

| Abschlussprüfung | Sommer 2027 | 27.04.2027 / 28.04.2027 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2027 | Juni / Juli 2027 |

In der Ausbildung für Kaufleute im Gesundheitswesen schreibst Du neben Deiner Abschlussprüfung auch eine Zwischenprüfung. Die Zwischenprüfung findet in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres in diesen Prüfungsbereichen statt:

Das Ergebnis fließt nicht in die Abschlussnote Deiner Ausbildung ein. Die Zwischenprüfung dient nur dazu, Deinen Wissensstand zu überprüfen.

Die Abschlussprüfung findet am Ende Deiner Ausbildung statt und besteht aus insgesamt vier Prüfungsbereichen. Drei davon werden schriftlich geprüft. Diese drei schriftlichen Prüfungsbereiche heißen:

Die schriftliche Abschlussprüfung findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Der vierte Prüfungsbereich ist die mündliche Prüfung – das Fallbezogene Fachgespräch. Die mündliche Prüfung findet einige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt. Den genauen Termin erfährst Du rechtzeitig von Deiner IHK. Mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung ist Deine Ausbildung dann beendet.

| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSBEREICH | BEARBEITUNGSZEIT | GEWICHTUNG |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Gesundheitswesen | 120 Minuten | 33,33 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Geschäfts- und Leistungsprozesse | 150 Minuten | 16,67 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Wirtschafts- und Sozialkunde | 90 Minuten | 16,67 % |

| Mündliche Abschlussprüfung | Fallbezogenes Fachgespräch | 20 Minuten + 15 Minuten Vorbereitungszeit | 33,33 % |

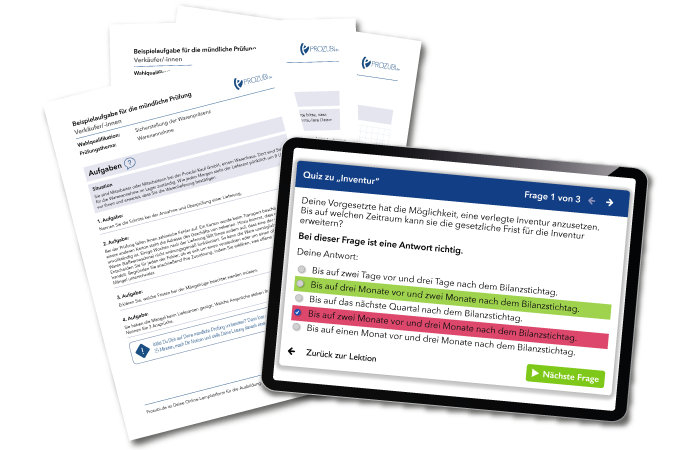

Starte jetzt mit Prozubi, um Dich perfekt auf Deine Abschlussprüfung vorzubereiten. In unseren Lernvideos zeigen wir Dir die Themen Deiner Ausbildung. Mit den Übungsaufgaben nach jedem Video kannst Du überprüfen, ob Du alles verstanden hast. Erfahrene Ausbildungsexperten helfen Dir in unserem Expertenchat in Sekundenschnelle weiter, wenn Du mal eine Frage hast. Und mit der Prozubi-Prüfungssimulation kannst Du dann noch wie unter echten Prüfungsbedingungen üben und schauen, wie gut Du wirklich auf die Prüfung vorbereitet bist.

Für Dich prüfen wir laufend die neuesten IHK-Abschlussprüfungen und erstellen alle unsere Lerninhalte streng nach den Vorgaben des IHK-Prüfungskatalogs.

Und wir sind nicht nur für die Prüfungsvorbereitung geeignet, mit uns kannst Du Dich auch auf den Unterricht und Klausuren in der Berufsschule vorbereiten. Ganz egal, ob Du zu Hause mit dem Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone lernen möchtest. Mit Prozubi hast Du Deine Lerninhalte immer dabei! Im Web und in der Prozubi-App.

Gliederung und Aufgaben der Sozialversicherungsträger

Die gesetzliche Sozialversicherung

Die Krankenversicherung

Die Arbeitslosenversicherung

Die Unfallversicherung

Die Rentenversicherung

Die Pflegeversicherung

Einkaufsplanung

Bedarfsermittlung und Bedarfsmeldung

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)

Bestellmenge

Bestellzeitpunkt

Beschaffungsrisiko

Bezugsquellen

Möglichkeiten für die Bezugsquellenermittlung

Einkaufsabwicklung

Anfrage

Angebot

Angebotsvergleich

Bestellung und Terminüberwachung

Vertragsarten

Kaufvertrag

Mietvertrag

Leasingvertrag

Pachtvertrag

Dienst- und Werkvertrag

Darlehensvertrag

Wareneingang

Wareneingang

Praxisbeispiel Wareneingangskontrolle

Wareneingang: Rechtliche Vorschriften

Rechtsgrundlagen für den Abschluss von Verträgen

Rechtsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Ausnahmen von der Zustimmungspflicht

Natürliche und juristische Personen

Besitz und Eigentum

Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte

Wirksamkeit von Willenserklärungen

Abgabe von Willenserklärungen

Arten von Rechtsgeschäften

Formvorschriften für Rechtsgeschäfte

Nichtigkeit von Rechtsgeschäften

Anfechtung von Willenserklärungen

Anfechtungsgründe

Veträge abschließen

Vertragsfreiheit

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Inhalt eines Kaufvertrages

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Erfüllung und Störung von Verträgen

Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft

Eigentumsvorbehalt

Schlechtleistung

Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)

Annahmeverzug (Nicht-Rechtzeitig-Annahme)

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Mahnverfahren

Überblick: Gewährleistung, Garantie und Kulanz

Gewährleistung

Garantie

Kulanz

Datenschutz und Datensicherheit

Grundlagen des Datenschutzes

Der Datenschutzbeauftragte

Datenschutz bei Mitarbeiterdaten

Datenschutz bei Kundendaten

Datensicherheit

Arbeitsorganisation

Selbstmanagement

Bedeutung von Terminen

Effektives Zeitmanagement

Arbeitsabläufe verbessern

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 1

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 2

Teamarbeit

Voraussetzungen erfolgreicher Teamarbeit

Vor- und Nachteile von Teamarbeit

Regeln für die Teamarbeit

Planung und Vorbereitung von Teamsitzungen

Kommunikation

Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)

Protokollführung

Aufgaben bei einer Moderation

Moderationstechnik "Kartenabfrage"

Grundlagen Feedback

Feedbackregeln für den Feedbackgeber

Feedbackregeln für den Feedbacknehmer

Konflikte

Konflikte und Konfliktursachen

Konfliktlösung

Konfliktgespräch

Konfliktvermeidung

Präsentationen

Was ist eine Präsentation?

Vorbereitung einer Präsentation

Präsentationstechniken

Präsentationsmedien

Gestaltung einer Präsentation

Durchführung einer Präsentation

Bewertung einer Präsentation

Kundenorientierte Kommunikation

Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)

Verbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation

Überblick Kommunikation mit Kunden

Kommunikation mit schwierigen Kunden

Umgang mit Beschwerden und Reklamationen

Beruflich Telefonieren

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen

Märkte und Zielgruppen

Marktforschung

Konkurrenzbeobachtung

Marketinginstrumente

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben und Ziele von Werbung

Grundsätze der Werbung

Arten der Werbung

Zielgruppen von Werbung

Werbemittel und Werbeträger

Werbeaktionen und Events

Werbeplan

Werbebudget

Werbeagenturen

Werbeerfolgskontrolle

Wettbewerbsrecht: Das UWG

Public Relations und Sales Promotion

Kooperation von Unternehmen

Kooperationen von Unternehmen

Horizontale Kooperationen

Vertikale Kooperationen

Konzernbildung und Fusion

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Überblick Rechnungswesen

Externes und internes Rechnungswesen

Aufgabenbereiche des Rechnungswesens

Gliederung des Kontenrahmens

Der Kontenrahmen bei Prozubi

Kontenplan des betrachteten Betriebs

Inventur

Grundlagen der Inventur

Inventurverfahren

Vorbereitung einer Inventur

Durchführung einer Inventur

Inventurdifferenzen

Berechnung von Inventurdifferenzen

Inventar und Bilanz

Das Inventar I: Anlage- und Umlaufvermögen

Das Inventar II: Schulden und Eigenkapital

Vom Inventar zur Bilanz

Bilanz - Bedeutung und Aufbau

Bilanz - Berechnung des Eigenkapitals

Auswertung der Bilanz 1

Auswertung der Bilanz 2

Buchführung, Bücher und Belege

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle buchen: Grund- und Hauptbuch

Nebenbücher

Belegarten

Vorbereitung, Buchung und Ablage von Belegen

Aufbewahrungsfristen

Buchungssätze und Konten

Warm-up: Grundlagen der Buchführung

Bilden von Buchungssätzen I: Der einfache Buchungssatz

Bilden von Buchungssätzen II: Der zusammengesetzte Buchungssatz

Beispiele von Eröffnungsbuchungen

Buchen auf T-Konten I: Grundlagen

Buchen auf T-Konten II: Das Prinzip der doppelten Buchführung

Buchen auf T-Konten III: Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto

Bestands- und Erfolgskonten

Kontenhierarchie

Bestandskonten I

Bestandskonten II

Erfolgskonten I

Erfolgskonten II

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Systematik der Umsatzsteuer

Zahlungsvorgänge bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsarten bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Eingangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Ausgangsrechnungen

Buchen von Bestands- und Erfolgsvorgängen

Einkauf von Material und Handelswaren

Geleistete Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

Buchen von Miete und Leasing

Buchung von Kreditgeschäften

Buchung von Rücksendungen und Nachlässen

Private Vorgänge (Einlagen und Entnahmen)

Bestandsveränderungen

Forderungsausfälle

Buchen auf Warenkonten

Buchen auf Warenkonten 1: Wareneinkauf

Buchen auf Warenkonten 2: Warenverkauf

Buchen auf Warenkonten 3: Kontenabschluss

Buchungen im Personalbereich

Buchung von Personalkosten

Buchung von vermögenswirksamen Leistungen

Vermögenswirksame Leistungen

Lohnvorschuss

Anlage- und Wirtschaftsgüter in der Buchhaltung

Abschreibung von Anlagegütern - Was ist das?

Abschreibung von Anlagegütern - Wie geht das?

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Ergebnisrechnung und Abgrenzungsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung

Betriebsergebnis, neutrales Ergebnis und Gesamtergebnis

Ergebnistabelle

Abgrenzungsrechnung in der Ergebnistabelle

Externes und internes Rechnungswesen

Erträge und Leistungen

Neutrale Erträge

Aufwendungen und Kosten

Kalkulatorische Kosten

Neutrale Aufwendungen

Einnahmen und Ausgaben

Ergebnisauswirkungen

Kostenarten

Kostenarten

Gesetz der Massenproduktion (Fixkostendegression)

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Handlungskostensatz

Einstufiger Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitragsrechnung 1: Der Stückdeckungsbeitrag

Deckungsbeitragsrechnung 2: Der Gesamtdeckungsbeitrag

Finanzierung

Grundlagen des Kapitalbedarfs

Finanzierungsarten

Leasing

Kreditarten

Eigentumsvorbehalt

Kreditsicherung

Abzahlen eines Kredites

Liquidität 1., 2. und 3. Grades

Warenlagerung

Aufgaben der Lagerhaltung

Lagergrundsätze

Warenpflege und Warenkontrolle

Technische Hilfsmittel im Lager

Lagerbestandsgrößen

Mindestbestand

Meldebestand

Meldebestand berechnen

Höchstbestand

Höchstbestand berechnen

Lagerkennzahlen

Durchschnittlicher Lagerbestand

Durchschnittlichen Lagerbestand berechnen

Umschlagshäufigkeit

Durchschnittliche Lagerdauer

Lagerzinssatz

Lagerzinsen

Maßnahmen zur Verbesserung der Lagerkennzahlen

Grundlagen des Wirtschaftens

Individual- und Kollektivbedürfnisse

Bedarf, Existenz-, Kultur-, Luxusbedürfnisse

Freie Güter

Knappe Güter: Rechte und Dienstleistungen

Knappe Güter: Produktionsgüter & Konsumgüter

Wirtschaftlichkeitsprinzip

Erwerbswirtschaftliches und gemeinwirtschaftliches Prinzip

Ziele von Unternehmen

Markt und Preis

Der Markt und seine Funktionen

Was beeinflusst das Angebot?

Was beeinflusst die Nachfrage?

Marktpreisbildung

Der "vollkommene Markt"

Marktpreisfunktionen

Marktformen: Monopol, Oligopol, Polypol

Wirtschaftsordnung

Der erweiterte Wirtschaftskreislauf (3 Faktoren)

Bruttoinlandsprodukt

Die freie Marktwirtschaft

Die soziale Marktwirtschaft

Markteingriffe des Staates

Konjunktur und wirtschaftliche Entwicklung

Konjunkturphasen

Indikatoren für Konjunkturphasen

Inflation

Deflation

Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt

Arbeitsmarktpolitik

Ziele der Wirtschaftspolitik

Ziele der Wirtschaftspolitik: Preisniveaustabilität

Ziele der Wirtschaftspolitik: Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

Ziele der Wirtschaftspolitik: Hoher Beschäftigungsstand

Ziele der Wirtschaftspolitik: Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum

Weitere Ziele der Wirtschaftspolitik

Geld- und Fiskalpolitik

Offenmarktgeschäfte

Ständige Fazilitäten

Mindestreservepolitik

Fiskalpolitik

Ziele und Kennzahlen von Unternehmen

Ziele von Unternehmen

Zielbeziehungen und Zielkonflikte

Formal- und Sachziele

Gewinnerzielung

Wirtschaftlichkeit

Rentabilität

Produktivität

Aufbau und Organisation von Unternehmen

Aufbauorganisation

Leitungssysteme und ihre Organigramme

Ablauforganisation

Beziehungen zu Behörden, Organisationen und Gewerkschaften

Ämter und Behörden

Berufsständische Organisationen

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Rechtsformen von Unternehmen

Überblick Rechtsformen

Merkmale von Rechtsformen

Einzelunternehmung / Einzelunternehmen

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Kommanditgesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

GmbH & Co. KG

Aktiengesellschaft (AG)

Gewinnverteilung einer Personengesellschaft berechnen

Gewinnverteilung einer GmbH berechnen

Wann passt welche Rechtsform?

Genossenschaft

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Berufsbildungsgesetz

Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte

Der Berufsausbildungsvertrag: Pflichten für Betriebe und Auszubildende

Ausbildungsvergütung

Ausbildungsordnung

Tarifrecht und Arbeitskampf

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Zustandekommen von Tarifverträgen

Bedeutung von Tarifverträgen

Arten von Tarifverträgen

Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen

Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten

Betriebsrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Betriebsversammlung

Grundlagen des Arbeitsrechts

Jugendarbeitsschutzgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Der besondere Kündigungsschutz

Mutterschutzgesetz

Entgeltfortzahlungsgesetz

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Verhalten bei Arbeitsunfällen

Brandschutz

Umweltschutz

Grundlagen des Umweltschutzes

Verpackungsgesetz

Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Umwelt- und Recyclingzeichen

Energieeinsparung im Unternehmen

Ressourcenschonung

Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck

Beginn und Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Arbeitsstelle und Stellenbeschreibung

Stellenausschreibung

Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte

Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner

Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Belehrung, Ermahnung und Abmahnung

Kündigungsschutzgesetz

Der besondere Kündigungsschutz

Personaleinsatz und Personalentwicklung

Personalbeschaffung

Personalplanung

Personaleinsatzplanung

Personalentwicklung

Beurteilungssysteme

Möglichkeiten betrieblicher Fortbildung und Umschulung

Entgeltabrechnung

Lohn und Gehalt: Grundlagen

Lohn und Gehalt: Brutto und Netto

Der Zeitlohn

Der Prämienlohn (Leistungslohn)

Der Akkordlohn (Leistungslohn)

Praxisübung: Gehaltsabrechnung I

Praxisübung: Gehaltsabrechnung II

Infos und Tipps für die mündliche Prüfung

Der Tag vor der Prüfung

Ablauf am Prüfungstag

Tipps für die Aufgabenbearbeitung

Tipps für Dein Auftreten im Prüfungsgespräch

Prüfungsangst und Blackout

Was passiert bei Nicht-Erscheinen?

Bestanden oder durchgefallen - Was passiert dann?

| Lernfeld 1 | Im Lernfeld „Den Betrieb erkunden und darstellen“ lernst Du alles über das Unternehmensleitbild und die Unternehmensziele sowie die Aufbau- und Ablauforganisation Deines Betriebs. Du erfährst, welche Träger und Trägergruppen es im Gesundheitswesen gibt und welche Aufgaben, Strukturen und rechtlichen Grundlagen diese haben. Außerdem lernst Du, was das System der sozialen Sicherung ist, welche Grundleistungen es im Gesundheitswesen gibt und welche branchenüblichen Rechtsformen nach welchen Kriterien unterschieden werden können. Du lernst auch, welche Informationsquellen Du für Deine Informationsbeschaffung nutzen kannst, wie Du Teamarbeit sinnvoll gestaltest und was Du bei Präsentationen in Bezug auf den Anlass und die Auswahl von Techniken und Medien beachten musst. |

| Lernfeld 2 | Im Lernfeld „Die Berufsausbildung selbstverantwortlich mitgestalten“ lernst Du, was es mit dem Dualen System der Berufsausbildung auf sich hat, welche Rechte und Pflichten die Beteiligten haben und welche Rechtsgrundlagen dabei beachtet werden müssen. Du erfährst, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und Merkmale bei Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen herrschen. Außerdem lernst Du, welche Möglichkeiten und Rechte der Mitbestimmung Du im Betrieb hast und welche rechtlichen Regelungen es zum Schutz von Beschäftigten, der Bevölkerung und der Umwelt zu beachten gibt. Du erfährst auch, welche Arten von Entgelt es gibt und welche medizinischen und nicht-medizinischen Berufe Du im Gesundheitswesen finden kannst. Zudem lernst Du, welche Kommunikations-, Arbeits- und Lerntechniken es gibt und wie Du bei der Arbeit im Team Konflikte vermeiden, erkennen und lösen kannst. |

| Lernfeld 3 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse erfassen und auswerten“ erhältst Du erste Einblicke in die Welt der Buchführung. Du lernst, was Wert- und Leistungsströme sind und wie Du sie korrekt buchst, wie Du den Jahresabschluss durchführst und den Erfolg Deines Betriebs ermittelst. Außerdem lernst Du, was Kosten und Leistungen sind, wie Du Kosten nach Kostenstellen und Kostenarten aufteilst und wie Du eine für Deinen Betrieb geeignete Kostenstruktur entwickelst. Du erfährst auch, was eine Inventur, ein Inventar und eine Bilanz ist, warum und wie Du die Umsatzsteuer in Deinem Betrieb berücksichtigst und welche Arten kaufmännischen Rechnens es gibt sowie deren Anwendung. Zusätzlich lernst Du den Einsatz von Standard- und Branchensoftware im Bereich der Buchhaltung. |

| Lernfeld 4 | Im Lernfeld „Märkte analysieren und Marketinginstrumente anwenden“ lernst Du die Funktionen des Marktes, den Wirtschaftskreislauf und das ökonomische Prinzip sowie die Vor- und Nachteile von Unternehmenskooperationen und -konzentrationen kennen. Du lernst, wie Du Marktforschung und Marktsegmentanalysen durchführst, wie Du Marketinginstrumente zu einem geeigneten Marketing-Mix zusammenstellst und dessen Erfolg analysierst. Außerdem erfährst Du, warum Kundenorientierung bei Marketingentscheidungen zentral ist und welche rechtlichen Rahmenbedingungen Du beim Anbieten von Dienstleistungen im Gesundheitswesen beachten musst. |

| Lernfeld 5 | Im Lernfeld „Dienstleistungen und Güter beschaffen und verwalten“ lernst Du, was bei der Bedarfsermittlung, Lieferantenauswahl, Beschaffungs- und Zahlungsvorgängen sowie deren Buchung zu beachten ist. Du lernst, wie Du eine Bezugskalkulation durchführst, Geschäftsbriefe schreibst und relevante Formvorschriften einhältst. Außerdem erfährst Du, welche Vertragsarten es gibt, welche Inhalte und rechtlichen Rahmenbedingungen bei Verträgen wichtig sind, wie Du Vertragsverletzungen begegnest und was es mit Rechts- und Geschäftsfähigkeit auf sich hat. Du lernst auch, wie Du medizinische Güter korrekt lagerst, überwachst und entsorgst, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Entsorgungs- und Hygienevorschriften es gibt und wie Du Lagerorganisation und -pflege durchführst. Zudem lernst Du Lagerkennziffern kennen und berechnest sie. |

| Lernfeld 6 | Im Lernfeld „Dienstleistungen anbieten“ erfährst Du, wie Du ein individuelles Dienstleistungsangebot für Deine Kunden erstellst und was dabei zu berücksichtigen ist – von Kundenwünschen über Zusatz- und Wahlleistungen bis hin zur Kombination eigener und fremder Leistungen. Du lernst etwas über Haftungsrecht, Vertragsabschlüsse und Angebotskalkulation. Außerdem erfährst Du, wie Du Kommunikationstechniken gezielt einsetzt und durch Kundenbindungskonzepte sowie professionelles Konflikt- und Beschwerdemanagement eine optimale Kundenbetreuung gestaltest. |

| Lernfeld 7 | Im Lernfeld „Dienstleistungen dokumentieren“ erfährst Du, wie Du – unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit – eine ordnungsgemäße Leistungsabrechnung durchführst. Du lernst verschiedene Klassifikations- und Fallpauschalsysteme sowie deren Vor- und Nachteile kennen. Außerdem lernst Du Datenarten kennen, gestaltest Datentransfers mit Sozialversicherungsträgern und gehst mit Pflegediagnosen sachgerecht um. |

| Lernfeld 8 | Im Lernfeld „Dienstleistungen abrechnen“ lernst Du die Abrechnungs- und Klassifizierungssysteme der verschiedenen Bereiche im Gesundheitswesen sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen. Du erfährst, wie Du Abrechnungen erstellst und buchst, was Pflegestufen sind, welche es gibt und welche Bedeutung das Sozialgesetzbuch hat. Außerdem erhältst Du Einblicke in den demografischen Wandel, die Finanzierungsmodelle europäischer Länder und sozialpolitische Maßnahmen. |

| Lernfeld 9 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse erfolgsorientiert steuern“ erfährst Du, was es mit der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung auf sich hat, wie Du Voll- und Teilkostenrechnung sowie Kosten- und Leistungsrechnung anwendest und Deckungsbeiträge berechnest. Du lernst den Regelkreis des Controllings kennen und erfährst, welche Rolle Budgets darin spielen. Außerdem lernst Du die Begriffe Qualitätsmanagement, Qualitätssicherungssystem und Benchmarking kennen. |

| Lernfeld 10 | Im Lernfeld „Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen“ lernst Du die Produktionsfaktoren – insbesondere den Faktor Arbeit –, verschiedene Führungsstile und die Bedeutung von Motivation und Betriebsklima kennen. Du erfährst, wie Du die Mitarbeiterstruktur analysierst, den Personalbedarf ermittelst und gesetzliche sowie betriebliche Regelungen bei Personalmaßnahmen berücksichtigst. Außerdem lernst Du, wie Du Entgeltabrechnungen erstellst und buchst, Tabellenkalkulationen anwendest, den Datenschutz sicherstellst und wie Du Mitarbeitende einstellst oder Arbeitsverhältnisse beendest. Zudem lernst Du die Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik, Konjunkturzyklen, das Bruttoinlandsprodukt und das Sozialbudget kennen. |

| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Investitionen finanzieren“ erfährst Du, wie Du Investitionen als Mittel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nutzt. Du lernst verschiedene Investitionsarten kennen. Außerdem erfährst Du, wie Du den Kapitalbedarf ermittelst, geeignete Finanzierungsquellen und -arten auswählst und welche Fördergrundsätze nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch gelten. Du lernst, wie Du unterschiedliche Liquiditätsgrade berechnest und interpretierst, welche wirtschaftspolitischen Ziele bestehen und welche geldpolitischen Maßnahmen die Europäische Zentralbank verfolgt. |

Lasse dich jetzt persönlich beraten:

Rufe uns an unter 04131 60 66 233 oder: