| PRÜFUNGSTEIL / PRÜFUNGSART | PRÜFUNGSPHASE | DATUM |

| Abschlussprüfung | Sommer 2026 | 28.04.2026 / 29.04.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2026 | Juni / Juli 2026 |

| Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | 24.11.2026 / 25.11.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | Januar 2027 |

| Abschlussprüfung | Sommer 2027 | 27.04.2027 / 28.04.2027 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2027 | Juni / Juli 2027 |

In der Ausbildung für Kaufleute für Marketingkommunikation schreibst Du neben Deiner Abschlussprüfung auch eine Zwischenprüfung. Die Zwischenprüfung findet in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres in diesen Gebieten statt:

Das Ergebnis geht nicht in die Abschlussnote Deiner Ausbildung ein. Die Zwischenprüfung dient nur dazu, Deinen Wissensstand zu überprüfen.

Die Abschlussprüfung findet am Ende Deiner Ausbildung statt und besteht aus insgesamt vier Prüfungsbereichen. Drei davon werden schriftlich geprüft. Diese drei schriftlichen Prüfungsbereiche heißen:

Die schriftliche Abschlussprüfung findet in der Regel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Der vierte Prüfungsbereich ist die mündliche Prüfung – das Fallbezogene Fachgespräch. Die mündliche Prüfung findet einige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt. Den genauen Termin erfährst Du rechtzeitig von Deiner IHK. Mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung ist Deine Ausbildung dann beendet.

| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSBEREICH | BEARBEITUNGSZEIT | GEWICHTUNG |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Entwicklung von Marketing- und Kommunikationskonzepten | 150 Minuten | 30 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Umsetzung und Steuerung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen | 90 Minuten | 30 % |

| Schriftliche Abschlussprüfung | Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Minuten | 10 % |

| Mündliche Abschlussprüfung | Fallbezogenes Fachgespräch | 20 Minuten + 20 Minuten Vorbereitungszeit | 30 % |

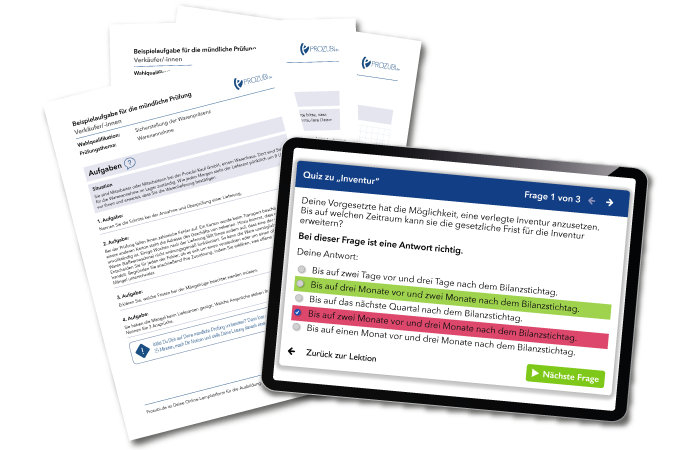

Starte jetzt mit Prozubi, um Dich perfekt auf Deine Abschlussprüfung vorzubereiten. In unseren Lernvideos zeigen wir Dir die Themen Deiner Ausbildung. Mit den Übungsaufgaben nach jedem Video kannst Du überprüfen, ob Du alles verstanden hast. Erfahrene Ausbildungsexperten helfen Dir in unserem Expertenchat in Sekundenschnelle weiter, wenn Du mal eine Frage hast.

Und wir sind nicht nur für die Prüfungsvorbereitung geeignet, mit uns kannst Du Dich auch auf den Unterricht und Klausuren in der Berufsschule vorbereiten. Ganz egal, ob Du zu Hause mit dem Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone lernen möchtest. Mit Prozubi hast Du Deine Lerninhalte immer dabei! Im Web und in der Prozubi-App.

Auftragsanbahnung und -vorbereitung

Umsatz- und Absatzstatistiken

Konkurrenzbeobachtung

Marktforschung

Kundenverhalten und Kaufmotive

Produktpolitik

Preispolitik

Kommunikationspolitik

Distributionspolitik

Marketing-Mix

Das UWG

UWG: Unlautere und irreführende geschäftliche Handlungen

UWG: Vergleichende Werbung und unzumutbare Belästigung

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Preisauszeichnung und Preisangabenverordnung

Anfrage

Angebot

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Indirekte Absatzwege

Direkte Absatzwege

Franchising als Gründungskonzept

Aufgaben und Ziele der Werbung

Zielgruppen

Arten der Werbung

Marktanalyse und Marktbeobachtung

Beispielrechnung Reisender vs Handelsvertreter

Verkaufsförderung (Sales Promotion)

Auftragsbearbeitung

Kundengespräch

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Inhalt eines Kaufvertrages

Terminüberwachung

Wareneingang

Praxisbeispiel Wareneingangskontrolle

Annahmeverzug: Voraussetzungen und Rechte

Wareneingang: Rechtliche Vorschriften

Verpackungsvorschriften

Die Rechnung

Argumentationstechniken (Einwandvorwegnahme, Einwandsumkehr, Relativierung, Polarisierung, Appell)

Auftragsnachbereitung und Service

Überblick: Gewährleistung, Garantie und Kulanz

Umtausch

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Reklamation

Instrumente der Kundenbindung

Kundenpflege und Customer-Relationship-Management (CRM)

Beschwerde

Gewährleistung im zweiseitigen Handelsgeschäft - Schlechtleistung

Kundenkarten

Kundenbindung

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Arbeitsschutzvorschriften

Brandschutz

Mutterschutzgesetz

Sicherheit im Lager

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Verhalten bei Arbeitsunfällen

Umweltschutz

Grundlagen des Umweltschutzes

Verpackungsgesetz

Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Umwelt- und Recyclingzeichen

Energieeinsparung im Unternehmen

Wissen für die Ausbildung

Datenschutz und Datensicherung

Feedback

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Ausbildungsvergütung

Lohn und Gehalt: Grundlagen

Praxisübung: Gehaltsabrechnung I

Praxisübung: Gehaltsabrechnung II

Jugendarbeitsschutzgesetz

Effektives Zeitmanagement

Betriebsrat

Überblick Rechtsformen

OHG und KG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Firma und Firmenarten

Arbeitsschutzvorschriften

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Kommunikationswege

Informationsquellen

Intranet

Telefonkonferenz

Videokonferenz

Technische Ausstattung moderner Büroarbeitsplätze

Betriebliche Organisation und Funktionszusammenhänge

Prokura

Stellenbeschreibung und Stellengliederungsplan

Handlungsvollmachten

Weisungsbefugnisse

Aufbauorganisation

Leitungssysteme: Sparten- und Matrixorganisation

Aufgaben und Ziele betrieblicher Organisation

Organisation, Disposition und Improvisation im Betrieb

Grundformen von Leitungssystemen

Ablauforganisation

Führungsstile und Führungstechniken

Entscheidungssysteme und Delegation von Aufgaben

Bürowirtschaftliche Arbeitsabläufe

Aufbewahrungsfristen

Bedeutung von Terminen

Arbeitsablauf Posteingang und -ausgang

Ordnungssysteme

Sendungsarten

Formen der Ablage

Vergleichskriterien für Registratur- und Ablagearten

Rechtliche Grundlagen von Onlineshops

Kommunikation und Kooperation im Büro

Kommunikationsmöglichkeiten Teil 1

Kommunikationsmöglichkeiten Teil 2

Protokollführung

Ursachen für Kommunikationsstörungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen

Schriftliche Kommunikation

Arbeiten mit Textverarbeitungsprogrammen

Datenpflege

Vordrucke und Formulare

Organisationsaufgaben

Überblick über verschiedene Veranstaltungsarten

Vorbereitung von Veranstaltungen

Durchführung von Veranstaltungen

Nachbereitung von Veranstaltungen

Vorbereitung von Geschäftsreisen

Nachbereitung der Reise

Besonderheiten bei Auslandsreisen

Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Arbeitsschutzvorschriften

Mutterschutzgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Organisation des Arbeitsplatzes

Arbeitszeitgesetz

Stellenausschreibung

Arten von Büroräumen

Weitere wichtige Vorschriften für Büroarbeitsplätze

Ergonomische Gestaltung der Möbel

Umweltfaktoren

Kennzahlen

Cashflow

Liquidität 1., 2. und 3. Grades

Rentabilität

Rentabilitätskennzahlen: Umsatz pro Mitarbeiter oder Team

Fremdkapitalquote

Ermittlung des Unternehmenserfolges durch Eigenkapitalvergleich

Rentabilitätskennzahlen: Umsatz pro Kunde

Umsatzrentabilität

Umschlagshäufigkeit

Einstieg in die Buchführung

Internes und externes Rechnungswesen

Aufgabenbereiche des Rechnungswesens

Gliederung des Kontenrahmens

Kontenplan des betrachteten Betriebs

Belegarten

Vorbereitung, Buchung und Ablage von Belegen

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Der Kontenrahmen bei Prozubi

Geschäftsvorfälle buchen: Grund- und Hauptbuch

Nebenbücher

Kontenhierarchie

Grundlagen der Buchführung: Häufig benutzte Konten

Warm-up: Grundlagen der Buchführung

Aufbewahrungsfristen

Prozentrechnen

Grundlagen der Prozentrechnung

Formeln: Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert

Vermehrter und verminderter Grundwert

Durchschnittsrechnen

Einfacher Durchschnitt

Gewogener / gewichteter Durchschnitt

Durchschnitt berechnen: Typische Aufgaben

Verteilungsrechnen

Grundlagen der Verteilungsrechnung

Bezugskosten: Verteilung von Gewichts- und Wertspesen

Dreisatz und Flächenberechnung

Gerader und ungerader Dreisatz

Dreisatzaufgaben Schritt für Schritt lösen

Dreisatzaufgaben erkennen und lösen

Grundlagen der Flächenberechnung

Zusammengesetzte Flächen berechnen

Beispielaufgabe: Rechnen mit Flächen

Bestands- und Erfolgsvorgänge

Lineare Abschreibung

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Buchung von Kreditgeschäften

Anschaffungskosten

Kreditgeschäfte: Kontokorrent

Kreditgeschäfte: Zins-Skonto Vergleich

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Gewinn

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Verlust

Geschäftsvorfälle

Grundlagen der Buchführung: Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto

Grundlagen der Buchführung: Bestandskonten

Grundlagen der Buchführung: Erfolgskonten

Inzahlunggabe gebrauchter Anlagen

Beispiele von Eröffnungsbuchungen

Buchen auf Warenkonten 1: Wareneinkauf

Buchen auf Warenkonten 2: Warenverkauf

Buchen auf Warenkonten 3: Kontenabschluss

Einkauf von Material und Handelswaren

Zahlungsvorgänge bei Eingangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Ausgangsrechnungen

Beschaffung von Anlagen

Geleistete Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Handelswaren

Buchung von Rücksendungen und Nachlässen (Verkauf)

Buchen von Miete und Leasing

Private Vorgänge (Einlagen und Entnahmen)

Indirekte Abschreibung

Degressive Abschreibung

Zahlungsarten bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Steuern

Systematik der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Buchungen im Personalbereich

Buchung von Personalkosten

Vermögenswirksame Leistungen

Buchung von vermögenswirksamen Leistungen

Lohnvorschuss

Praxisübung: Gehaltsabrechnung I

Praxisübung: Gehaltsabrechnung II

Grundlagen der Inventur

Grundlagen der Inventur

Inventurverfahren

Vorbereitung einer Inventur

Durchführung einer Inventur

Inventurdifferenzen

Berechnung von Inventurdifferenzen

Bilanz und Jahresabschluss

Bilanz

Auswertung der Bilanz 1

Auswertung der Bilanz 2

Auswertung der GuV

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Bestandsveränderungen

Forderungsausfälle

Sonstige Forderungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Vom Inventar zur Bilanz

Rückstellungen

Jahresabschluss

Gewinnverteilung einer Personengesellschaft berechnen

Grundlagen und Begriffe

Definition relevanter Begriffe

Kostenfunktionen

Abgrenzungsrechnung

Aufwendungen und Kosten

Kalkulatorische Kosten

Betriebliches Ergebnis, neutrales Ergebnis und Gesamtergebnis

Ergebnisauswirkungen

Erträge und Leistungen

Abgrenzungsrechnung in der Ergebnistabelle

Neutrale Aufwendungen

Neutrale Erträge

Einnahmen und Ausgaben

Ergebnistabelle

Betriebsergebnis

Kostenartenrechnung

Kostenarten

Break-Even-Point

Gesetz der Massenproduktion (Fixkostendegression)

Fixe und variable Kosten

Kostenstellenrechnung

Einstufiger Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Kalkulation der Selbstkosten

Kostenträgerzeitrechnung

Ist- und Normalkostenrechnung

Kostenträgerrechnung in der Industrie

Kostenträgerzeitrechnung und Kostenträgerblatt

Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation)

Kostenträgerrechnung in der Industrie

Bezugskalkulation

Angebotsvergleich

Verkaufskalkulation

Vorwärtskalkulation

Rückwärtskalkulation

Differenzkalkulation

Handlungskostensatz

Divisionskalkulation

Äquivalenzziffernkalkulation

Kalkulation mit Maschinenstundensätzen

Kalkulationszuschlag und -faktor

Kalkulationsabschlag und Handelsspanne

Kalkulation in Fertigungsbetrieben

Gewinnzuschlagssatz

Nachkalkulation

Deckungsbeitragsrechnung

Eigenfertigung oder Fremdbezug

Deckungsbeitragsrechnung

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Beispiel zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung

Preisuntergrenzen in der Preisverhandlung

Plankostenrechnung

Grundlagen der Plankostenrechnung

Plankostenverrechnungssatz und verrechnete Plangemeinkosten in der flexiblen Plankostenrechnung

Sollkosten in der flexiblen Plankostenrechnung

Auswertung der flexiblen Plankostenrechnung

Der Soll-Ist-Kostenvergleich

Notwendigkeit des Wirtschaftens

Individual- und Kollektivbedürfnisse

Knappe Güter: Rechte und Dienstleistungen

Freie Güter

Bedarf, Existenz-, Kultur-, Luxusbedürfnisse

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Ökologische Zielsetzungen

Wirtschaftliche Zielsetzungen

Was beeinflusst das Angebot?

Wirtschaftlichkeitsprinzip

Knappe Güter: Produktionsgüter & Konsumgüter

Bedeutung von Unternehmen

Wirtschaftsstufen (Sektoren)

Wirtschaftlichkeitsprinzip

Ziele und Kennzahlen von Unternehmen

Wirtschaftlichkeitsprinzip

Ziele von Unternehmen

Zielbeziehungen und Zielkonflikte

Formal- und Sachziele

Gewinnerzielung

Wirtschaftlichkeit

Rentabilität

Produktivität

Erwerbswirtschaftliches und gemeinwirtschaftliches Prinzip

Prüfungsaufgabe: Wirtschaftlichkeitsprinzip

Produktionsfaktoren

Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren: Kapital

Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren: Boden (Natur)

Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren: Arbeit

Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren: Bildung

Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren

Betrieblicher Leistungsprozess

Marketing Mix

Verkaufsförderung (Sales Promotion)

Preisgestaltung

Marktforschung

Produktpolitik

Sortimentspolitik

Das UWG

UWG: Unlautere und irreführende geschäftliche Handlungen

UWG: Vergleichende Werbung und unzumutbare Belästigung

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Preisauszeichnung und Preisangabenverordnung

Direkte Absatzwege

Indirekte Absatzwege

Kommunikationspolitik

Distributionspolitik

Zusammenarbeit von Unternehmen und Wettbewerbsbeschränkungen

Kooperationen von Unternehmen

Horizontale Kooperationen

Vertikale Kooperationen

Konzernbildung und Fusion

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Möglichkeiten des Verbraucherschutzes

Wettbewerbsbeschränkungen

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Zusammenarbeit und Konzentration von Unternehmen

Der Markt und seine Funktionen

Wirtschaftsstufen (Sektoren)

Einfacher Wirtschaftskreislauf

Der Markt und seine Funktionen

Was beeinflusst das Angebot?

Was beeinflusst die Nachfrage?

Marktpreisbildung

Der "vollkommene Markt"

Marktpreisfunktionen

Konjunkturphasen

Indikatoren für Konjunkturphasen

Marktformen: Monopol, Oligopol, Polypol

Arbeitsteilung

Arbeitsteilung

Der erweiterte Wirtschaftskreislauf (3 Faktoren)

Chancen und Risiken der Globalisierung

Zahlungsverkehr

Kartenzahlung

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Rechnungsprüfung

Verjährung bei Kaufverträgen

Grundlagen des Zahlungsverkehr

Die bargeldlose Zahlung

Finanzierung, Investition und Kreditsicherung

Leasing

Finanzierungsarten

Kreditarten: Ein Überblick

Darlehen: Beispielrechnung

Kreditarten: Kreditsicherung

Kreditarten: Kontokorrentkredit und Darlehen

Steuern und Versicherungen

Notwendigkeit der Besteuerung

Steuerarten

Einkommensbesteuerung nicht selbstständiger Arbeit

Betriebliche Versicherungen als Risikoabsicherung

Grundbegriffe des Rechtsverkehrs

Natürliche und juristische Personen

Rechtsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Ausnahmen von der Zustimmungspflicht

Besitz und Eigentum

Nichtigkeit von Rechtsgeschäften

Arten von Rechtsgeschäften

Formvorschriften für Rechtsgeschäfte

Rechtsformen der Unternehmen

Kapitalbeschaffung

Einzelunternehmung / Einzelunternehmen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Kaufmannseigenschaft: Istkaufmann, Kannkaufmann, Formkaufmann

Handelsregister: Zweck und Eintragungen

Handelsregister: Inhalt und Aufbau

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführung und Vertretung

OHG und KG

Aktiengesellschaft (AG)

Zustandekommen von Kaufverträgen

Vertragsfreiheit

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Inhalt eines Kaufvertrages

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Erfüllung und Störung von Kaufverträgen

Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft

Eigentumsvorbehalt

Schlechtleistung

Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)

Annahmeverzug (Nicht-Rechtzeitig-Annahme)

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Mahnverfahren

Überblick: Gewährleistung, Garantie und Kulanz

Gewährleistung

Garantie

Kulanz

Produkthaftung

Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist

Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn

Handelsrechtliche Grundlagen

Natürliche und juristische Personen

Handelsregister: Inhalt und Aufbau

Handelsregister: Zweck und Eintragungen

Kaufmannseigenschaft: Istkaufmann, Kannkaufmann, Formkaufmann

Firma und Firmenarten

Firmengrundsätze

Geschäftsführung und Vertretung

Rechtsgeschäfte

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Pachtvertrag

Darlehensvertrag

Dienst- und Werkvertrag

Mietvertrag

Leasingvertrag

Rechtliche Grundlagen von Onlineshops

Fernabsatzvertrag und Widerrufsrecht

System der sozialen Sicherung

Individualversicherung: Personenversicherungen

Generationenvertrag

Die gesetzliche Sozialversicherung

Individuelle und kollektive Regelungen bei der Gestaltung des Arbeitslebens

Der Prämienlohn (Leistungslohn)

Stellenausschreibung

Bedeutung von Tarifverträgen

Arten von Tarifverträgen

Zustandekommen von Tarifverträgen

Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen

Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte

Arbeitsschutzvorschriften

Jugendarbeitsschutzgesetz

Berufsbildungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Betriebsvereinbarung

Arbeitszeitgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Regelungen bei Betriebsvereinbarungen

Betriebsrat

Mutterschutzgesetz

Rechte des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten

Rechte des Betriebsrats in personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Schwerbehindertenrecht (Sozialgesetzbuch IX)

Schwerbehindertenrecht: Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe

Entgeltfortzahlungsgesetz

Elternzeit

Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte

Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner

Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Urlaubsregelungen

Organisation des Ausbildungsbetriebes

Ämter und Behörden

Berufsständische Organisationen

Aufbauorganisation

Leitungssysteme und ihre Organigramme

Ablauforganisation

Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse

Prokura

Handlungsvollmachten

Das Personalwesen

Arbeitszeitgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Betriebsvereinbarung

Arbeitsstelle und Stellenbeschreibung

Stellenausschreibung

Belehrung, Ermahnung und Abmahnung

Der Zeitlohn

Der Prämienlohn (Leistungslohn)

Der Akkordlohn (Leistungslohn)

Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag und Vergütung

Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte

Der Berufsausbildungsvertrag: Pflichten für Betriebe und Auszubildende

Ausbildungsvergütung

Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte

Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner

Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Das Nachweisgesetz (Arbeitsvertrag)

Lohn und Gehalt: Grundlagen

Lohn und Gehalt: Brutto und Netto

Prüfungsaufgabe: Berufsausbildungsvertrag

Tarifrecht und Arbeitskampf

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Zustandekommen von Tarifverträgen

Bedeutung von Tarifverträgen

Arten von Tarifverträgen

Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen

Prüfungsaufgabe: Tarifrecht

Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten

Betriebsrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Betriebsversammlung

Prüfungsaufgabe: Betriebsrat

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Verhalten bei Arbeitsunfällen

Brandschutz

Marktwirtschaft

Die freie Marktwirtschaft

Die soziale Marktwirtschaft

Markteingriffe des Staates

Das Monopol

Ziele der Wirtschaftspolitik

Ziele der Wirtschaftspolitik: Preisniveaustabilität

Ziele der Wirtschaftspolitik: Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

Ziele der Wirtschaftspolitik: Hoher Beschäftigungsstand

Ziele der Wirtschaftspolitik: Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum

Weitere Ziele der Wirtschaftspolitik

Konjunkturpolitik

Konjunkturphasen

Bruttoinlandsprodukt

Fiskalpolitik

Arbeitsmarktpolitik

Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt

Indikatoren für Konjunkturphasen

Geldpolitik

Offenmarktgeschäfte

Inflation

Deflation

Ständige Fazilitäten

Mindestreservepolitik

Infos und Tipps für die mündliche Prüfung

Der Tag vor der Prüfung

Ablauf am Prüfungstag

Tipps für die Aufgabenbearbeitung

Tipps für Dein Auftreten im Prüfungsgespräch

Prüfungsangst und Blackout

Was passiert bei Nicht-Erscheinen?

Bestanden oder durchgefallen - Was passiert dann?

| Lernfeld 1 | Im Lernfeld Den Ausbildungsbetrieb präsentieren lernst Du, wie Dein Ausbildungsbetrieb aufgebaut ist, welche Ziele er verfolgt und welche Bedeutung er für die Gesellschaft hat. Du setzt Dich mit der Organisation, den Arbeitsabläufen und der Rechtsform auseinander. Außerdem lernst Du Deine Rechte und Pflichten im dualen System kennen und übst, Arbeitsergebnisse verständlich zu präsentieren. |

| Lernfeld 2 | Im Lernfeld Werteströme und Werte erfassen, dokumentieren und auswerten lernst Du, wie Du Werteflüsse im Unternehmen erfasst und dokumentierst. Du erstellst Inventar und Bilanz, wertest Aufwendungen und Erträge aus und ziehst Schlüsse für die wirtschaftliche Lage des Betriebs. Dabei erkennst Du die Bedeutung des Rechnungswesens für unterschiedliche Beteiligte. |

| Lernfeld 3 | Im Lernfeld Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren planst und überwachst Du Beschaffungen im Unternehmen, vergleichst Angebote und schließt Verträge. Du achtest auf wirtschaftliche und rechtliche Aspekte und setzt Dich mit Finanzierungsmöglichkeiten auseinander. Im Team findest Du Lösungen für Probleme bei der Beschaffung. |

| Lernfeld 4 | Im Lernfeld Märkte analysieren und bewerten analysierst Du Produkte, Dienstleistungen und Marketingstrategien. Du nutzt Marktforschungsmethoden und gestaltest Werbemaßnahmen zielgruppenorientiert. Dabei bewertest Du die Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. |

| Lernfeld 5 | Im Lernfeld Werbe- und medienrechtliche Rahmenbedingungen analysieren und bewerten informierst Du Dich über rechtliche Vorgaben in der Werbe- und Medienbranche. Du prüfst Konzepte auf ihre rechtliche Zulässigkeit und berücksichtigst Regeln zur freiwilligen Selbstkontrolle. Dabei nutzt Du digitale Recherchetools und dokumentierst Deine Ergebnisse. |

| Lernfeld 6 | Im Lernfeld Marketingkonzepte entwickeln und präsentieren entwickelst Du im Team Marketingkonzepte für Produkte oder Dienstleistungen. Du setzt Dir Ziele, planst passende Maßnahmen und nutzt Projektmanagement- und Kreativitätstechniken. Deine Konzepte präsentierst Du professionell mit passenden Medien. |

| Lernfeld 7 | Im Lernfeld Kommunikationsinstrumente und -strategien analysieren und bewerten analysierst Du verschiedene Werbemaßnahmen und Kommunikationsstrategien. Du entwickelst Bewertungskriterien und erkennst, wie sich einzelne Maßnahmen sinnvoll verknüpfen lassen, um den Erfolg zu steigern. Du lernst Modelle der Werbewirkung kennen und reflektierst die Ergebnisse. |

| Lernfeld 8 | Im Lernfeld Integrierte Kommunikationskonzepte entwickeln und präsentieren erstellst Du umfassende Kommunikationskonzepte auf Basis eines Briefings. Du entwickelst Strategien, setzt Werbemaßnahmen gezielt ein und dokumentierst Deine Lösungen. Dabei berücksichtigst Du Zielkonflikte und achtest auf Qualität und Kundenorientierung. |

| Lernfeld 9 | Im Lernfeld Bei der Mediaplanung mitwirken entwickelst Du Mediapläne für Werbemaßnahmen und wählst geeignete Medien aus. Du kalkulierst den Einsatz, führst Qualitätskontrollen durch und analysierst, wie effizient ein Mediaetat eingesetzt wurde. |

| Lernfeld 10 | Im Lernfeld Die Produktion von Kommunikationsmitteln organisieren und kontrollieren planst Du die Herstellung von Kommunikationsmitteln und bewertest verschiedene Produktionsverfahren. Du arbeitest mit Dienstleistern, vergleichst Angebote und kalkulierst Kosten. Du achtest auf Qualität, Umweltaspekte und dokumentierst den Ablauf. |

| Lernfeld 11 | Im Lernfeld Betriebliche Werteprozesse steuern, kontrollieren und dokumentieren planst Du Budgets, erstellst Kalkulationen und kontrollierst die Kosten im Betrieb. Du lernst verschiedene Abrechnungsmodelle kennen, erstellst Kundenrechnungen und wertest wirtschaftliche Daten aus. |

| Lernfeld 12 | Im Lernfeld Gesamtwirtschaftliche Einflüsse auf das Kommunikationsunternehmen berücksichtigen setzt Du Dich mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinander und analysierst, wie sie den Betrieb beeinflussen. Du lernst Grundlagen der Wirtschaftspolitik kennen und bewertest die Chancen und Risiken von Globalisierung und europäischer Integration. |

Lasse dich jetzt persönlich beraten:

Rufe uns an unter 04131 60 66 233 oder: