| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSPHASE | DATUM |

| Abschlussprüfung Teil 1 | Frühjahr 2026 | 25.02.2026 |

| Abschlussprüfung Teil 2 | Sommer 2026 | 29.04.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2026 | Juni / Juli 2026 |

| Abschlussprüfung Teil 1 | Herbst 2026 | 30.09.2026 |

| Abschlussprüfung Teil 2 | Winter 2026/27 | 25.11.2026 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Winter 2026/27 | Januar 2027 |

| Abschlussprüfung Teil 1 | Frühjahr 2027 | 24.02.2027 |

| Abschlussprüfung Teil 2 | Sommer 2027 | 28.04.2027 |

| Mündliche Abschlussprüfung | Sommer 2027 | Juni / Juli 2027 |

Die Abschlussprüfung für Industriekaufleute ist aufgeteilt in zwei Teile. Man nennt sie deshalb auch „gestreckte Abschlussprüfung“.

Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung findet normalerweise zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. Dort kommt der Prüfungsbereich Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen dran. Die Prüfung findet schriftlich statt.

Teil 2 der gestreckten Abschlussprüfung findet am Ende der Ausbildung statt. Hier gibt es insgesamt vier Prüfungsbereiche. In drei davon finden die Prüfungen schriftlich statt. Welche Prüfungsbereiche Du genau hast, hängt davon ab, ob Du Deine Ausbildung in der Fachrichtung Großhandel oder Außenhandel machst.

Wenn Du im Großhandel bist, heißen die drei schriftlichen Prüfungsbereiche:

Und wenn Du im Außenhandel bist, sind das die drei schriftlichen Prüfungsbereiche:

Zu Teil 2 der Abschlussprüfung gehört aber auch noch die mündliche Prüfung. In der Fachrichtung Großhandel heißt der Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel - und in der Fachrichtung Außenhandel entsprechend Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Außenhandel. Die mündliche Prüfung findet einige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt. Den genauen Termin erfährst Du rechtzeitig von Deiner IHK. Mit dem Bestehen der mündlichen Prüfung ist Deine Ausbildung dann beendet.

| PRÜFUNGSTEIL | PRÜFUNGSBEREICH | BEARBEITUNGSZEIT | GEWICHTUNG |

| Teil 1 | Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen | 90 Minuten | 25 % |

| Teil 2 | Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen | 60 Minuten | 15 % |

| Teil 2 | Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften / Außenhandelsgeschäften | 120 Minuten | 30 % |

| Teil 2 | Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Minuten | 10 % |

| Teil 2 | Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel / Außenhandel | 30 Minuten | 20 % |

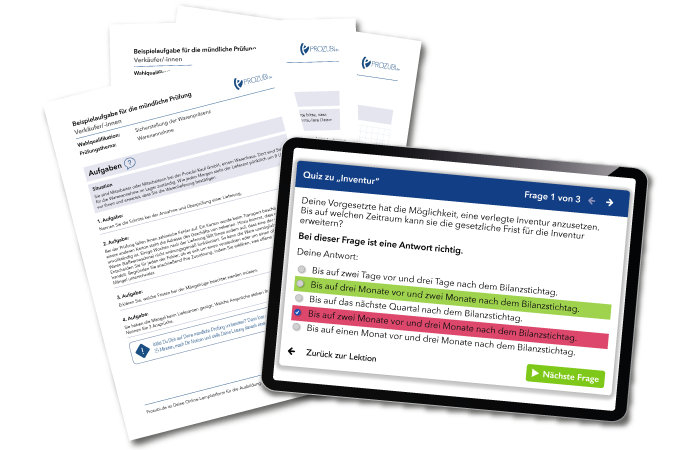

Starte jetzt mit Prozubi, um Dich perfekt auf Deine Abschlussprüfung vorzubereiten. In unseren Lernvideos zeigen wir Dir die Themen Deiner Ausbildung. Mit den Übungsaufgaben nach jedem Video kannst Du überprüfen, ob Du alles verstanden hast. Erfahrene Ausbildungsexperten helfen Dir in unserem Expertenchat in Sekundenschnelle weiter, wenn Du mal eine Frage hast. Und mit der Prozubi-Prüfungssimulation kannst Du dann noch wie unter echten Prüfungsbedingungen üben und schauen, wie gut Du wirklich auf die Prüfung vorbereitet bist.

Für Dich prüfen wir laufend die neuesten IHK-Abschlussprüfungen und erstellen alle unsere Lerninhalte streng nach den Vorgaben des IHK-Prüfungskatalogs.

Und wir sind nicht nur für die Prüfungsvorbereitung geeignet, mit uns kannst Du Dich auch auf den Unterricht und Klausuren in der Berufsschule vorbereiten. Ganz egal, ob Du zu Hause mit dem Laptop oder unterwegs mit dem Smartphone lernen möchtest. Mit Prozubi hast Du Deine Lerninhalte immer dabei! Im Web und in der Prozubi-App.

| Lernfeld 1 | Im Lernfeld „Das Unternehmen präsentieren und die eigene Rolle mitgestalten“ lernst Du, was es mit dem dualen System auf sich hat und welche Aufgaben, Rechte und Pflichten die daran Beteiligten haben. Außerdem erfährst Du, welche Rechte und Pflichten sich aus Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen ergeben und welche rechtlichen Regelungen Du hier und beim dualen System beachten musst. Du lernst die Formen und Funktionen des Groß- und Außenhandels kennen, erfährst, was ein Leitbild ist, welche Unternehmensziele verfolgt werden, welche Rechtsformen es gibt und wie die Ablauf- und Aufbauorganisationen Deines Unternehmens aussehen. Zudem wird Dir vermittelt, wie Deine Entgeltabrechnung aufgebaut ist, was technologischer Wandel und kurze Innovationszyklen bedeuten und wie Du diese Aspekte sinnvoll in die Unternehmensplanung einbeziehst. Du erfährst auch, wie Du bei einer Präsentation den Anlass berücksichtigst und die passenden Medien und Techniken auswählst, welche Kommunikationstechniken es gibt und wie Du Feedback gibst und empfängst. |

| Lernfeld 2 | Im Lernfeld „Aufträge kundenorientiert bearbeiten“ lernst Du, welche rechtlichen Vorschriften Du bei der Erstellung und dem Abschluss von Kaufverträgen beachten musst. Du bearbeitest Anfragen, erstellst Angebote, Lieferscheine und Rechnungen für Kundinnen und Kunden, lernst, was eine Bonitätsprüfung ist und wann sie sinnvoll ist. Du setzt Dich mit verschiedenen Kommunikationswegen auseinander – insbesondere im Hinblick auf die Kommunikation mit Geschäftskundinnen und -kunden – sowie mit Gesprächsführungs- und Verhandlungstechniken und Möglichkeiten zum Umgang mit Einwänden. Außerdem erfährst Du, was Stammdatenmanagement bedeutet und wie es strukturiert ist, wie Du Datensicherheit und Datenschutz in Deinem Unternehmen gewährleistest, warum es wichtig ist, Serviceleistungen, Zusatzartikel und Finanzierungsangebote zu unterbreiten und wie Du langfristig Kundenzufriedenheit und -bindung verbessern kannst. |

| Lernfeld 3 | Im Lernfeld „Beschaffungsprozesse durchführen“ erfährst Du, was das Sortiment ist und welchen Einfluss Nachfrage, Konkurrenz sowie aktuelle und zukünftige Marktentwicklungen nicht nur auf das Sortiment, sondern auch auf das gesamte Unternehmen haben. Du lernst den vollständigen Beschaffungsprozess kennen – von der Bedarfsermittlung über die optimale Bestellmenge und den besten Bestellzeitpunkt bis hin zur Bezugsquellenermittlung, dem Angebotsvergleich und der Bezugspreiskalkulation. Dabei wird auch vermittelt, worauf Du bei der Beschaffung aus EU-Staaten und Drittländern achten musst. Zusätzlich erfährst Du, was Incoterms sind, wie Du Währungen umrechnest und wie Du Lieferanten sinnvoll bewertest. |

| Lernfeld 4 | Im Lernfeld „Werteströme erfassen und dokumentieren“ lernst Du, was unter Werteströmen und Finanzbuchhaltung zu verstehen ist und welchen Einfluss diese auf Vermögen, Kapital und Erfolg des Unternehmens haben. Du setzt Dich mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auseinander, erfährst, welche rechtlichen und betrieblichen Regelungen bei der Belegbearbeitung gelten und lernst Begriffe wie Kontenrahmen, Erfolgskonten und Bestandskonten kennen. Zudem erfährst Du, welche Arten von Buchungen es gibt, wie sie durchgeführt werden, wie Du die Werte der Finanzbuchhaltung mit Bestandswerten vergleichst und bei Differenzen geeignete Maßnahmen ergreifst. Auch die Informations- und Dokumentationsfunktion der Buchhaltung wird thematisiert. |

| Lernfeld 5 | Im Lernfeld „Kaufverträge erfüllen“ lernst Du, welche Rechte und Pflichten sich aus Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäften ergeben und welche Besonderheiten bei Verträgen zwischen Lieferanten und Geschäftskundkunden bestehen. Du erfährst, welche Störungen im Kaufvertrag auftreten können und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Dabei werden auch mangelhafte Leistungen, Liefer- und Zahlungsverzug sowie ein effektives Retouren- und Reklamationsmanagement behandelt. Zudem lernst Du, wie Du Ein- und Ausgangsrechnungen kontrollierst, Zahlungen veranlasst und Zahlungseingänge überwachst. Du setzt Dich auch mit dem Thema Risikoabsicherung auseinander und erfährst, warum sie für Dein Unternehmen wichtig ist. |

| Lernfeld 6 | Im Lernfeld „Ein Marketingkonzept entwickeln“ erfährst Du, wie Du mithilfe der Marktforschung die aktuelle Marktsituation analysierst und daraus fundierte Marketingziele ableitest. Du entwickelst einen passenden Marketing-Mix und beziehst dabei die unterschiedlichen Marketinginstrumente mit ein. Zudem lernst Du die rechtlichen Rahmenbedingungen des Wettbewerbs sowie verschiedene Preisstrategien und deren betriebsinterne und -externe Einflussfaktoren kennen. |

| Lernfeld 7 | Im Lernfeld „Außenhandelsgeschäfte anbahnen“ erfährst Du, welche Risiken und Möglichkeiten der Risikoabsicherung sowie interkulturellen Rahmenbedingungen bei Auslandsgeschäften zu beachten sind. Du lernst, worauf es beim Warenhandel mit EU-Staaten und Drittländern ankommt – dazu gehören unter anderem erforderliche Dokumente, Zollanmeldungen und Einfuhrabgaben für See- und Landverkehr. Auch internationale Rechtsnormen und Incoterms werden Dir vermittelt. |

| Lernfeld 8 | Im Lernfeld „Werteströme auswerten“ lernst Du die rechtlichen Vorgaben zum Jahresabschluss, zur Bilanz und Erfolgsrechnung sowie Bewertungsprinzipien für Vermögens- und Schuldenwerte kennen. Du erfährst, wie Abschreibungen, Rückstellungen und der Grad der Zielerreichung im Unternehmen berechnet und analysiert werden. Zusätzlich lernst Du Kennziffern zur Bewertung von Vermögens- und Kapitalstruktur, Erfolg und Finanzlage kennen sowie den Umgang mit Statistiken, grafischen Darstellungen, Leasing und Factoring. |

| Lernfeld 9 | Im Lernfeld „Geschäftsprozesse mit digitalen Werkzeugen unterstützen“ erfährst Du, welche Funktionen E-Business-Systeme haben und wie entscheidend die Datenqualität für deren Funktionsfähigkeit ist. Du setzt Dich mit Datenschutz und Datensicherheit bei der Verarbeitung von Kundinnen- und Kundendaten sowie Unternehmensdaten auseinander. Du lernst außerdem, worauf bei der Gestaltung der Unternehmenswebseite und beim Einsatz von Kundenmanagementsystemen geachtet werden sollte und welche digitalen Vertriebskanäle sinnvoll sind. Zudem erfährst Du, was Bulk-Bearbeitung und ABC-Analyse bedeuten, welche Datenformate geeignet sind, welche Risiken durch digitale Geschäftsprozesse entstehen und wie Du Deine Sicherheitsmaßnahmen optimierst. |

| Lernfeld 10 | Im Lernfeld „Kosten- und Leistungsrechnung durchführen“ erfährst Du, wie sich Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Leistungen voneinander unterscheiden und was kalkulatorische Kosten sind. Du lernst die Durchführung der Vollkostenrechnung, die Abgrenzung von Kosten und Leistungen gegenüber Aufwendungen und Erträgen sowie das Ausfüllen eines einstufigen Betriebsabrechnungsbogens. Zudem berechnest Du Gemeinkostenzuschlagssätze, wendest verschiedene Kalkulationsarten an und nutzt die Teilkostenrechnung, um den Erfolg einzelner Warengruppen zu analysieren und daraus Maßnahmen abzuleiten. Auch das Controlling als Steuerungs- und Informationsinstrument wird Dir nähergebracht. |

| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Waren lagern“ erfährst Du, welche Lagerbereiche und -abläufe es gibt, zwischen welchen Lagerarten und -systemen Du wählen kannst und wie Du eine warengerechte Lagerung unter Berücksichtigung von Arbeitsschutzvorschriften organisierst. Du lernst, wie Du bei Terminüberwachung, Warenannahme und Wareneingang vorgehst, wie Du Störungen behebst und Retouren an Lieferanten bearbeitest. Zudem setzt Du Dich mit Kommissionierverfahren und Inventurarten auseinander und lernst, welche Ursachen Inventurdifferenzen haben können und wie Du darauf reagierst. Du berechnest Lagerbestände, Lagerkennziffern und Lagerhaltungskosten und entscheidest basierend darauf zwischen Eigen- und Fremdlagerung. Auch die Vorbereitung und der Abschluss von Lagerverträgen werden behandelt. |

| Lernfeld 12 | Im Lernfeld „Warentransporte abwickeln“ lernst Du verschiedene Verkehrsmittel, -wege und -träger kennen. Du erfährst, welche Versandarten es gibt, wie Du Versandkosten berechnest und welche Rechte und Pflichten die am Versand beteiligten Parteien haben. Du lernst, wie Du zwischen Werkverkehr und externem Versand (z. B. durch Frachtführer oder Speditionen) entscheidest und eine Tourenplanung erstellst. Auch die Vorbereitung von Versandpapieren, Verpackung von Waren sowie die Organisation von Sendungsverfolgung und Terminüberwachung werden vermittelt. |

| Lernfeld 13 | Im Lernfeld „Ein Projekt im Großhandel planen und durchführen“ lernst Du alle relevanten Schritte des Projektmanagements kennen – von der Idee über die Planung bis zur Präsentation der Ergebnisse. Du erfährst, welche Phasen des Projektmanagements es gibt, wie Projektstrukturpläne und Projektphasenmodelle aufgebaut sind und wie Du Projektziele SMART formulierst. Zudem lernst Du Kreativitätstechniken, Gesprächsregeln für erfolgreiche Teamarbeit sowie das Verfassen von Protokollen. |

| Lernfeld 11 | Im Lernfeld „Internationale Warentransporte abwickeln“ lernst Du die rechtlichen Grundlagen des internationalen Warenverkehrs kennen. Du erfährst, welche Verkehrsträger für Dein Unternehmen geeignet sind und welche Besonderheiten der Containertransport mit sich bringt. Du bereitest erforderliche Dokumente vor, beachtest Schritte der Transportabwicklung und berechnest Einfuhrabgaben. Zudem lernst Du, wie Du Transportanfragen erstellst, Frachtangebote vergleichst, eine Transportversicherung auswählst und im Schadensfall agierst. Auch die Kommunikation mit Transportdienstleistern, Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten – ggf. in einer Fremdsprache – wird behandelt. |

| Lernfeld 12 | Im Lernfeld „Außenhandelsgeschäfte abwickeln und finanzieren“ lernst Du, wie Du Finanzierungskosten und Rücklaufzeiten berechnest und eine Angebots-, Export- und Importkalkulation durchführst. Du erfährst, was Währungsmanagement bedeutet und wie Garantien zur Risikoabsicherung eingesetzt werden. Zudem erstellst, prüfst und übermittelst Du internationale Handelsdokumente, kontrollierst Zahlungsströme und setzt Dich mit Liquiditätsstatus, -planung und kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeiten wie dem Kontokorrentkredit auseinander. |

| Lernfeld 13 | Im Lernfeld „Ein Projekt im Außenhandel planen und durchführen“ lernst Du alle Phasen eines Projekts kennen – von der Idee über Planung und Durchführung bis zur Präsentation. Du arbeitest mit Projektstrukturplänen, formulierst SMART-Ziele und nutzt Projekt-Scorecards. Zudem setzt Du Kreativitätstechniken ein, beachtest Gesprächsregeln und erstellst Protokolle zur Dokumentation des Projektfortschritts. |

Sortimentspolitik

Sortimentsaufbau und Sortimentspyramide

Sortimentsstruktur: Sortimentsbreite und Sortimentstiefe

Sortimentsstruktur: Kern-, Rand- und Saisonsortiment

Markenartikel, Herstellermarken und Handelsmarken

Kontrolle des Warenangebots

Sortimentsbereinigung

Sortimentserweiterung und Diversifikation

Ergänzungsartikel und Zusatzartikel

Renner-Penner-Listen

Dienstleistungen von Unternehmen

Serviceleistungen

Leasingvertrag

Skonto: Überblick

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung und Bedarfsmeldung

Absatz- und Umsatzstatistik

Marktforschung

Konkurrenzbeobachtung

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)

Warenwirtschaftssystem

Ziele der Warenwirtschaft

Aufgaben der Warenwirtschaft

Was ist das Warenwirtschaftssystem?

Aufgaben des Warenwirtschaftssystems

Ziele des Warenwirtschaftssystems

Erfassung von Daten im Warenwirtschaftssystem

Fehler bei der Erfassung von Daten

Änderung von Daten im Warenwirtschaftssystem

Verpackungen

Verpackungsvorschriften

Bestandteile einer Verpackung

Funktionen von Verpackungen

Arten von Verpackungen

Beanspruchungen der Verpackung

Einweg- und Mehrwegpackmittel im Vergleich

Packmittel aus Papier, Pappe und Karton

Verpackungsgesetz

Waren- und dienstleistungsbezogene Normen und Regeln

Geschäftsbriefe (u.a. DIN5008, HGB §37a, §125a)

Warenkennzeichnung: Bedeutung

Warenkennzeichnung: Güte-, Marken-, Umwelt- & Prüfzeichen

Bezugsquellen ermitteln und Angebote einholen

Warenbeschaffung, Warenbereitstellung und Warenabsatz

Bezugsquellen

Möglichkeiten für die Bezugsquellenermittlung

Anfrage

Bestellzeitpunkt und Bestellmenge

Bestellung von Waren

Bestellmenge Teil 1

Bestellmenge Teil 2

Bestellzeitpunkt

Just-in-Time-Methode - Produktionssynchrone Beschaffung

Angebote vergleichen und bewerten

Angebot

Angebotsvergleich

Finanzierungserfolg durch Skontoausnutzung

Skonto: Überblick

Skonto: Lohnt sich ein Kontokorrentkredit?

Skonto: Effektiver Jahreszinssatz

Waren bestellen und Dienstleistungen beauftragen

Bestellung und Terminüberwachung

Bestellung

Beschaffungsrisiko

Verträge abschließen

Vertragsfreiheit

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Inhalt eines Kaufvertrages

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft

Eigentumsvorbehalt

Anfragen bearbeiten

Anfrage

Arten und Funktionen von Produktdaten

Grundlagen des Datenschutzes

Datenschutz bei Kundendaten

Datensicherheit

Auftragsbearbeitung und Rechnungserstellung

Angebot erstellen

Die Rechnung

Kommunikation mit Kunden

Überblick Kommunikation mit Kunden

Verbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation

Kommunikation mit schwierigen Kunden

Kommunikationsmodelle (Sender-Empfänger-Modell und Vier-Ohren-Modell)

Beruflich Telefonieren

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von (telefonischen) Gesprächen

Beratungs- und Verkaufsgespräche

Anforderungen des Kunden an das Verkaufspersonal

Phasen des Verkaufsgespräches

Gesprächstechniken für das Verkaufsgespräch

Fragetechniken zur Bedarfsermittlung

Kaufmotive

Kundentypen

Grundsätze der Warenvorlage

Verkaufsargumente

Preisnennung mit der Sandwich-Methode

Verhalten bei Kundeneinwänden

Ergänzungsartikel und Zusatzartikel

Abschluss des Verkaufsgespräches

Grundlagen der Kalkulation

Das Kalkulationsschema

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 1

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 2

Rechnen mit vermehrtem Grundwert in Kalkulationen

Richtiges Runden in Kalkulationsaufgaben

Die Vorwärtskalkulation

Vorwärtskalkulation: Überblick

Vorwärtskalkulation: Die Bezugskalkulation

Vorwärtskalkulation: Die Verkaufskalkulation

Prüfungsaufgabe: Bezugskalkulation

Arbeitsplanung und -durchführung

Geschäftsbriefe (u.a. DIN5008, HGB §37a, §125a)

DIN 5008 bei Tabellen

Arbeitsprozesse

Ablauforganisation

Arbeitsabläufe verbessern

Lern- und Arbeitstechniken

Effektives Zeitmanagement

Selbstmanagement

Bedeutung von Terminen

Teamarbeit

Voraussetzungen erfolgreicher Teamarbeit

Vor- und Nachteile von Teamarbeit

Regeln für die Teamarbeit

Planung und Vorbereitung von Teamsitzungen

Konflikte

Konflikte und Konfliktursachen

Konfliktlösung

Konfliktgespräch

Konfliktvermeidung

Präsentation

Was ist eine Präsentation?

Vorbereitung einer Präsentation

Präsentationstechniken

Präsentationsmedien

Gestaltung einer Präsentation

Durchführung einer Präsentation

Bewertung einer Präsentation

Projektarbeit

Merkmale eines Projekts

Projektphasen

Projekt: Zielformulierung (SMART)

Projektstrukturplan / Projektablaufplan (Gantt-Diagramm) und Vorgangsliste

Projektideen: Brainstorming und Mind-Mapping

Projekterfolg (Magisches Dreieck)

Projektbewertung (Projekt-Scorecard)

Projektabschluss

Feedback

Grundlagen Feedback

Feedbackregeln für den Feedbackgeber

Feedbackregeln für den Feedbacknehmer

Inventur

Grundlagen der Inventur

Inventurverfahren

Vorbereitung einer Inventur

Durchführung einer Inventur

Inventurdifferenzen

Berechnung von Inventurdifferenzen

Inventar

Das Inventar I: Anlage- und Umlaufvermögen

Das Inventar II: Schulden und Eigenkapital

Vom Inventar zur Bilanz

Buchführung, Bücher und Belege

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle buchen: Grund- und Hauptbuch

Nebenbücher

Belegarten

Vorbereitung, Buchung und Ablage von Belegen

Aufbewahrungsfristen

Kontenrahmen und Kontenplan

Gliederung des Kontenrahmens

Der Kontenrahmen bei Prozubi

Kontenplan des betrachteten Betriebs

Buchungssätze und Konten

Warm-up: Grundlagen der Buchführung

Bilden von Buchungssätzen I: Der einfache Buchungssatz

Bilden von Buchungssätzen II: Der zusammengesetzte Buchungssatz

Beispiele von Eröffnungsbuchungen

Grundlagen der Buchführung: Häufig benutzte Konten

Buchen auf T-Konten

Buchen auf T-Konten I: Grundlagen

Buchen auf T-Konten II: Das Prinzip der doppelten Buchführung

Buchen auf T-Konten III: Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto

Bestands- und Erfolgskonten

Kontenhierarchie

Bestandskonten I

Bestandskonten II

Erfolgskonten I

Erfolgskonten II

Buchen auf Warenkonten

Buchen auf Warenkonten 1: Wareneinkauf

Buchen auf Warenkonten 2: Warenverkauf

Buchen auf Warenkonten 3: Kontenabschluss

Zahlungsvorgänge bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsarten bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Eingangsrechnungen

Zahlungsvorgänge bei Ausgangsrechnungen

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Systematik der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Zahllast

Buchungen im Personalbereich

Buchung von Personalkosten

Vermögenswirksame Leistungen

Buchung von vermögenswirksamen Leistungen

Lohnvorschuss

Praxisübung: Gehaltsabrechnung I

Praxisübung: Gehaltsabrechnung II

Buchen von Bestands- und Erfolgsvorgängen

Einkauf von Material und Handelswaren

Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Handelswaren

Geleistete Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

Buchen von Miete und Leasing

Buchung von Kreditgeschäften

Buchung von Rücksendungen und Nachlässen (Verkauf)

Private Vorgänge (Einlagen und Entnahmen)

Bestandsveränderungen

Forderungsausfälle

Anlage- und Wirtschaftsgüter in der Buchhaltung

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Gewinn

Verkauf gebrauchter Anlagen mit Verlust

Inzahlunggabe gebrauchter Anlagen

Abschreibung von Anlagegütern - Was ist das?

Abschreibung von Anlagegütern - Wie geht das?

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanz

Wareneinsatz (ermitteln)

Warenrohgewinn (ermitteln)

Bilanz - Bedeutung und Aufbau

Bilanz - Berechnung des Eigenkapitals

Auswertung der Bilanz 1

Auswertung der Bilanz 2

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Jahresabschluss: Auswertung der GuV

Zeitliche Rechnungsabgrenzung

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung I

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung II

Sonstige Forderungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Rückstellungen

Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Zahlungsvorgänge

Grundlagen des Zahlungsverkehr

Zahlungsmöglichkeiten

Die bargeldlose Zahlung

Kartenzahlung

Zinsrechnung: Die einfache Zinsformel

Zinsrechnung: Zinsen für einige Monate oder Tage berechnen

Zahlungsmöglichkeiten im Online-Handel

Maßnahmen aus dem Kauf- und Zahlungsverhalten ableiten

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Mahnverfahren

Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist

Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn

Finanzierungserfolg durch Skontoausnutzung

Skonto: Überblick

Skonto: Lohnt sich ein Kontokorrentkredit?

Skonto: Effektiver Jahreszinssatz

Kreditarten und Risikoabsicherung

Grundlagen des Kapitalbedarfs

Finanzierungsarten

Leasing

Kreditarten

Kreditsicherung

Abzahlen eines Kredites

Eigentumsvorbehalt

Ergebnisrechnung / Abgrenzungsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung

Betriebsergebnis, neutrales Ergebnis und Gesamtergebnis

Ergebnistabelle

Abgrenzungsrechnung in der Ergebnistabelle

Externes und internes Rechnungswesen

Erträge und Leistungen

Neutrale Erträge

Aufwendungen und Kosten

Kalkulatorische Kosten

Neutrale Aufwendungen

Einnahmen und Ausgaben

Ergebnisauswirkungen

Kostenarten

Kostenarten

Gesetz der Massenproduktion (Fixkostendegression)

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Einstufiger Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Handlungskostensatz

Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitragsrechnung 1: Der Stückdeckungsbeitrag

Deckungsbeitragsrechnung 2: Der Gesamtdeckungsbeitrag

Kennzahlen

Rentabilität

Umsatzrentabilität

Eigenkapitalrentabilität

Gesamtkapitalrentabilität

Produktivität

Rentabilitätskennzahlen: Mitarbeiterproduktivität

Rentabilitätskennzahlen: Umsatz pro Kunde

Flächenrentabilität

Liquidität 1., 2. und 3. Grades

Cashflow

Statistiken

Absatz- und Umsatzstatistik

Personalstatistik

Kundenstatistik

Projektarbeit

Merkmale eines Projekts

Projektphasen

Projekt: Zielformulierung (SMART)

Projektstrukturplan / Projektablaufplan (Gantt-Diagramm) und Vorgangsliste

Projektideen: Brainstorming und Mind-Mapping

Projekterfolg (Magisches Dreieck)

Projektbewertung (Projekt-Scorecard)

Projektabschluss

Transportmittel und logistische Dienstleistungen

Möglichkeiten der Güterbeförderung

Verkehrsmittel

Warenbeschaffung

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse

Bedarfsermittlung: ABC-Analyse (Beispiel)

ABC-Analyse durchführen

Vertragsverhandlungen und Vertragsbedingungen

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Währungsrechnen

Vertragserfüllung überwachen

Terminüberwachung

Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)

Rechnungsprüfung

Schlechtleistung

Mahnverfahren

Wareneingang

Wareneingang

Praxisbeispiel Wareneingangskontrolle

Wareneingang: Rechtliche Vorschriften

Mängelarten

Rechte bei Mängeln

Warenlagerung

Aufgaben der Lagerhaltung

Lagergrundsätze

Warenpflege und Warenkontrolle

Technische Hilfsmittel im Lager

Statische und dynamische Regallagerung

Festplatzsystem und Freiplatzsystem

FIFO-Verfahren

LIFO-Verfahren

Sicherheit im Lager

Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Verkauf und Lager

Darstellung und Auswertung von Lagerstatistiken

Warenausgang

Überblick Kommissioniermethoden

Auftragsorientierte serielle Kommissionierung

Auftragsorientierte parallele Kommissionierung

Serienorientierte parallele Kommissionierung

Die beleghafte Kommissionierung

Die beleglose Kommissionierung

Vorteile und Nachteile der beleglosen Kommissionierung

Lagerbestandsgrößen

Mindestbestand

Meldebestand

Meldebestand berechnen

Höchstbestand

Höchstbestand berechnen

Lagerkennzahlen

Durchschnittlicher Lagerbestand

Durchschnittlichen Lagerbestand berechnen

Umschlagshäufigkeit

Durchschnittliche Lagerdauer

Lagerzinssatz

Lagerzinsen

Maßnahmen zur Verbesserung der Lagerkennzahlen

Eigenlagerung oder Fremdlagerung?

Ursachen und Auswirkungen von Lagerkosten

Inventur

Grundlagen der Inventur

Inventurverfahren

Vorbereitung einer Inventur

Durchführung einer Inventur

Inventurdifferenzen

Berechnung von Inventurdifferenzen

Warenwirtschaftssystem

Ziele der Warenwirtschaft

Aufgaben der Warenwirtschaft

Was ist das Warenwirtschaftssystem?

Aufgaben des Warenwirtschaftssystems

Ziele des Warenwirtschaftssystems

Erfassung von Daten im Warenwirtschaftssystem

Fehler bei der Erfassung von Daten

Änderung von Daten im Warenwirtschaftssystem

Marktforschung

Marktforschung

Konkurrenzbeobachtung

Marketing-Mix

Marketinginstrumente

Produktpolitik

Sortimentspolitik

Preispolitik

Kommunikationspolitik

Distributionspolitik

Werbung, PR und Verkaufsförderung

Aufgaben und Ziele von Werbung

Grundsätze der Werbung

Arten der Werbung

Zielgruppen von Werbung

Werbemittel und Werbeträger

Werbeaktionen und Events

Werbeplan

Werbeagenturen

Werbebudget

Werbeerfolgskontrolle

Wettbewerbsrecht: Das UWG

Public Relations und Sales Promotion

Verkaufsförderung

Kundenorientierung

Instrumente der Kundenbindung

Umgang mit Beschwerden und Reklamationen

Kundenkarte

Serviceleistungen

Kundenpflege und Customer-Relationship-Management (CRM)

Betriebliche Vertriebskanäle

Direkte Absatzwege

Indirekte Absatzwege

Franchising als Gründungskonzept

Franchising: Vor- und Nachteile

Beispielrechnung Reisender vs Handelsvertreter

Beratungs- und Verkaufsgespräche

Anforderungen des Kunden an das Verkaufspersonal

Phasen des Verkaufsgespräches

Gesprächstechniken für das Verkaufsgespräch

Fragetechniken zur Bedarfsermittlung

Kaufmotive

Kundentypen

Grundsätze der Warenvorlage

Verkaufsargumente

Preisnennung mit der Sandwich-Methode

Verhalten bei Kundeneinwänden

Ergänzungsartikel und Zusatzartikel

Abschluss des Verkaufsgespräches

Grundlagen des Kaufvertragsrechts

Rechtsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Besitz und Eigentum

Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte

Wirksamkeit von Willenserklärungen

Abgabe von Willenserklärungen

Arten von Rechtsgeschäften

Formvorschriften für Rechtsgeschäfte

Nichtigkeit von Rechtsgeschäften

Anfechtung von Willenserklärungen

Anfechtungsgründe

Vertragsarten

Kaufvertrag

Mietvertrag

Leasingvertrag

Pachtvertrag

Dienst- und Werkvertrag

Kaufverträge abschließen

Vertragsfreiheit

Merkmale von Kaufverträgen 1

Merkmale von Kaufverträgen 2

Inhalt eines Kaufvertrages

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zustandekommen eines Kaufvertrages

Erfüllung und Störung von Kaufverträgen

Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft

Eigentumsvorbehalt

Schlechtleistung

Lieferverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung)

Annahmeverzug (Nicht-Rechtzeitig-Annahme)

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 1

Zahlungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung) Teil 2

Mahnverfahren

Verjährung bei Kaufverträgen: Verjährungsfrist

Verjährung bei Kaufverträgen: Hemmung und Neubeginn

Besonderheiten von Auslandsgeschäften

Lieferbedingungen und Incoterms 1

Lieferbedingungen und Incoterms 2

Beschwerde, Reklamation und Umtausch

Umgang mit Beschwerden und Reklamationen

Wann ist eine Ware mangelhaft?

Wann ist eine Reklamation berechtigt?

Welche Rechte hat ein Kunde bei mangelhafter Ware?

Umtausch und Kulanz

Garantie

Grundlagen der Kalkulation

Das Kalkulationsschema

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 1

Welche Begriffe sind in der Kalkulation wichtig? Teil 2

Rechnen mit vermehrtem Grundwert in Kalkulationen

Richtiges Runden in Kalkulationsaufgaben

Die Vorwärtskalkulation

Vorwärtskalkulation: Überblick

Vorwärtskalkulation: Die Bezugskalkulation

Vorwärtskalkulation: Die Verkaufskalkulation

Prüfungsaufgabe: Bezugskalkulation

Die Rückwärtskalkulation

Rückwärtskalkulation: Überblick

Rückwärtskalkulation: Beispielaufgabe

Verkürzte Kalkulationsverfahren

Der Kalkulationszuschlag

Der Kalkulationsfaktor

Die Handelsspanne

Prüfungsaufgabe: Der Kalkulationsfaktor

Prüfungsaufgabe: Der Kalkulationszuschlag

Preisbildung

Preisbildung

Preisuntergrenzen in der Preisverhandlung

Preisnachlässe - Rabatte, Preisreduzierung, Couponing

Break-Even-Point

Preisgestaltung

Kriterien für die Preisgestaltung

Kostenorientierte, nachfrageorientierte und konkurrenzorientierte Preisgestaltung

Preisänderungen: Gründe und Folgen

Preisreduzierungen (in Euro) berechnen

Preisreduzierungen (in Prozent) berechnen

Preisauszeichnung und Preisangabenverordnung

Distributionspolitik

Distributionspolitik

Möglichkeiten der Güterbeförderung

Verkehrsmittel

Kaufmännisches Runden

Kaufmännisches Runden

Dreisatz

Gerader und ungerader Dreisatz

Dreisatzaufgaben Schritt für Schritt lösen

Dreisatzaufgaben erkennen und lösen

Durchschnittsrechnen

Einfacher Durchschnitt

Gewogener / gewichteter Durchschnitt

Durchschnitt berechnen: Typische Aufgaben

Verteilungsrechnen

Grundlagen der Verteilungsrechnung

Bezugskosten: Verteilung von Gewichts- und Wertspesen

Prozentrechnen

Grundlagen der Prozentrechnung

Formeln: Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert

Vermehrter und verminderter Grundwert

Tabellen und Diagramme

Tabellen: Wichtige Grundlagen

Tabellen: Typische Aufgaben

Rechnen mit Tabellen

Diagramme: Wichtige Grundlagen

Diagramme: Typische Aufgaben

Bedürfnisse und Güter

Bedarf, Existenz-, Kultur-, Luxusbedürfnisse

Individual- und Kollektivbedürfnisse

Freie Güter

Knappe Güter: Rechte und Dienstleistungen

Knappe Güter: Produktionsgüter & Konsumgüter

Prinzipien wirtschaftlichen Handelns

Wirtschaftlichkeitsprinzip

Erwerbswirtschaftliches und gemeinwirtschaftliches Prinzip

Ziele von Unternehmen

Markt und Preis

Wirtschaftsstufen (Sektoren)

Einfacher Wirtschaftskreislauf

Der Markt und seine Funktionen

Was beeinflusst das Angebot?

Was beeinflusst die Nachfrage?

Marktpreisbildung

Der "vollkommene Markt"

Marktpreisfunktionen

Marktformen: Monopol, Oligopol, Polypol

Konjunktur und wirtschaftliche Entwicklung

Konjunkturphasen

Indikatoren für Konjunkturphasen

Wirtschaftspolitische Entscheidungen

Ziele der Wirtschaftspolitik: Preisniveaustabilität

Ziele der Wirtschaftspolitik: Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

Ziele der Wirtschaftspolitik: Hoher Beschäftigungsstand

Ziele der Wirtschaftspolitik: Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum

Weitere Ziele der Wirtschaftspolitik

Ziele und Kennzahlen von Unternehmen

Ziele von Unternehmen

Zielbeziehungen und Zielkonflikte

Formal- und Sachziele

Gewinnerzielung

Wirtschaftlichkeit

Rentabilität

Produktivität

Aufbau und Aufgaben von Unternehmen

Aufbauorganisation

Leitungssysteme und ihre Organigramme

Ablauforganisation

Beziehungen zu Behörden, Organisationen und Gewerkschaften

Ämter und Behörden

Berufsständische Organisationen

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Rechtsformen von Unternehmen

Überblick Rechtsformen

Merkmale von Rechtsformen

Einzelunternehmung / Einzelunternehmen

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Kommanditgesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

GmbH & Co. KG

Aktiengesellschaft (AG)

Gewinnverteilung einer Personengesellschaft berechnen

Gewinnverteilung einer GmbH berechnen

Wann passt welche Rechtsform?

Genossenschaft

Handelsrechtliche Grundlagen

Natürliche und juristische Personen

Handelsregister: Inhalt und Aufbau

Handelsregister: Zweck und Eintragungen

Kaufmannseigenschaft: Istkaufmann, Kannkaufmann, Formkaufmann

Firma und Firmenarten

Firmengrundsätze

Geschäftsführung und Vertretung

Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag und Vergütung

Der Berufsausbildungsvertrag: Die wichtigsten Inhalte

Der Berufsausbildungsvertrag: Pflichten für Betriebe und Auszubildende

Ausbildungsvergütung

Arbeitsvertrag (Teil 1): Wesentliche Inhalte

Arbeitsvertrag (Teil 2): Pflichten der Vertragspartner

Arbeitsvertrag (Teil 3): Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

Lohn und Gehalt: Grundlagen

Lohn und Gehalt: Brutto und Netto

Grundlagen des Arbeitsrechts

Berufsbildungsgesetz

Ausbildungsordnung

Jugendarbeitsschutzgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Der besondere Kündigungsschutz

Mutterschutzgesetz

Elternzeit

Elterngeld

Arbeitszeitgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Betriebsvereinbarung

Das Personalwesen

Arbeitsstelle und Stellenbeschreibung

Stellenausschreibung

Belehrung, Ermahnung und Abmahnung

Personalplanung

Personalbeschaffung

Personaleinsatzplanung

Personalentwicklung

Tarifrecht und Arbeitskampf

Gewerkschaften

Arbeitgeberverbände

Zustandekommen von Tarifverträgen

Bedeutung von Tarifverträgen

Arten von Tarifverträgen

Mittel tarifrechtlicher Auseinandersetzungen

Mitwirkung und Mitbestimmung der Beschäftigten

Betriebsrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Betriebsversammlung

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitsschutzvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

Symbole der Unfallverhütung (Sicherheitszeichen)

Verhalten bei Arbeitsunfällen

Brandschutz

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 1

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung Teil 2

Umweltschutz

Grundlagen des Umweltschutzes

Verpackungsgesetz

Abfallhierarchie (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

Umwelt- und Recyclingzeichen

Energieeinsparung im Unternehmen

Ressourcenschonung

Infos und Tipps für die mündliche Prüfung

Der Tag vor der Prüfung

Ablauf am Prüfungstag

Tipps für die Aufgabenbearbeitung

Tipps für Dein Auftreten im Prüfungsgespräch

Prüfungsangst und Blackout

Was passiert bei Nicht-Erscheinen?

Bestanden oder durchgefallen - Was passiert dann?

Lasse dich jetzt persönlich beraten:

Rufe uns an unter 04131 60 66 233 oder: